Leider läßt der bislang höchst unterschiedliche archäologische Forschungsstand im südlichen Obergermanien keine aussagekräftige, flächendeckende Betrachtung der ländlichen Besiedlung zu. Aus diesem Grund scheint es ratsam, nur auf das derzeit am besten erforschte Teilgebiet, das Territorium der Rauraker und Helvetier in der heutigen Schweiz, zurückzugreifen und die dort exemplarisch getroffenen Feststellungen durch einige Verweise auf die Verhältnisse in der Civitas Lingonum (Hauptort: Langres/Andamantunnum) und der Civitas Sequanorum (Hauptort: Besançon/Vesontio) zu ergänzen.

Beim Siedlungsgebiet der Rauraker und Helvetier, dem Schweizer Mittelland zwischen Alpenrand, Jura, Rhein und Genfer See, handelt es sich um ein im Tertiär entstandenes Becken aus Sandstein, Konglomeratgestein und Mergel, bedeckt von Gletscherschutt und Schottern (siehe dazu u.a. Roth-Rubi 1994, 309). In Richtung auf das Rheinknie bei Basel schließen sich im Nordwesten die Ausläufer des Jura an. Güte und Ertrag des Bodens stehen dabei in unmittelbarer Abhängigkeit von der topographischen Höhe. Im Siedlungsbild der römischen Zeit manifestiert sich dies in einer geringeren Erschließung des Jura- und Alpengebiets sowie einer deutlichen Konzentration der Siedlungsstellen im Bereich der großen Seen und entlang der Flußläufe von Aare, Reuss, Limmat und Rhein.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Auszug der Helvetier aus ihren Siedlungsgebieten

im Jahr 58 v.Chr. berichtet C. Iulius Caesar (De bello Gallico I 5):

"

Sobald sie sich hierfür bereit glaubten, zündeten sie alle ihre Städte

(oppida), etwa 12, um die 400 Dörfer (vici) und die restlichen Einzelgehöfte

(aedificia privata) an und verbrannten alle Getreidevorräte außer

denen, die sie mitnehmen wollten..."

Aus dieser Textstelle wird klar, daß zur Infrastruktur des helvetischen

Territoriums neben umwehrten städtischen und dörflichen Anlagen offenbar

auch ländliche Einzelsiedlungen gehörten, deren Anzahl in Fortsetzung

der Aufzählungsreihenfolge vermutlich recht hoch gewesen sein dürfte.

Dennoch ist zu diesen Gehöften, vor allem jenen aus der Zeit nach dem

Gallischen Krieg, bislang nur wenig bekannt. Die Ursachen dieser Kenntnislücke

beruhen zum großen Teil auf der Schwierigkeit, die in leichter Holzbauweise

errichteten späteisenzeitlichen Gebäude, zumal bei der im Betrachtungsgebiet überwiegenden

Bodenbeschaffenheit, archäologisch nachzuweisen. Das fast vollständige

Fehlen von Indizien eisenzeitlicher Vorläufer im Bereich der besser erforschten

römischen Guthöfe (Villae rusticae) ist allerdings auffällig

und schließt zumindest eine Standortkontinuität zwischen den Landsiedlungen

der späten Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit in der Regel aus.

Ausnahmen hiervon bilden etwa eine nur in Teilen ergrabene Villa rustica in

Messen (Kt. Solothurn) und der Gutshof von Morat/Murten (Kt. Fribourg). In

Messen gehen die Ursprünge der Villa eventuell auf ein durch einem Graben

umfriedetes Holzpfostenhaus mit weiß getünchten Lehmwänden

aus der Mitte des 1. Jh. v.Chr. zurück, während in Morat/Murten zumindest

Gebäudespuren, Gruben und eine Brandbestattung auf eine Besiedlung seit

dem mittleren 1. Jh. v.Chr. hindeuten. Als derzeit prägnantestes Schweizer

Beispiel für eine Siedlungskontinuität müssen jedoch die Befunde

unter der römischen Villa von "Parc de La Grange" in Genf (Kt.

Genève) genannt werden, auch wenn dieser Fundort schon im Stammesgebiet

der Allobroger (Gallia Narbonensis) und damit knapp außerhalb des obergermanischen

Betrachtungsraumes liegt. Außer Einfriedungsgräben, die chronologisch

bis ins 2. Jh. v.Chr. zurückreichen, konnten hier drei Holzpfosten-/Schwellbalkenbauten

mit einfachen, rechteckigen Grundrissen ohne nennenswerte Binnengliederung

festgestellt werden. Letzte Umbauten an diesen seit dem mittleren 1. Jh. v.Chr.

existierenden Häusern fanden noch in den Jahren zwischen 10v. und 10n.Chr.

statt.

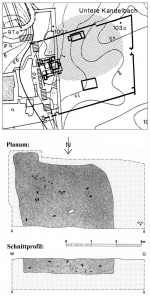

Für ein gewisses Fortleben einheimischer Bautraditionen noch zu Beginn der römischen Herrschaft könnte immerhin die erste Phase des Gutshofes von Laufen-Müschhag (Kt. Bern) sprechen. Der hier in den Jahren 14/20 n.Chr. errichtete, annähernd rechteckige Holzpfostenbau besaß nach Ausweis der Befunde vermutlich Flechtwerkwände mit Lehmverstrich und ein Stroh- oder Schindeldach. Für seine rekonstruierbare Innenraumaufteilung, die durch zwei zweiflügelige Eingangstüren erschlossen wurde, gibt es unter den Hauptgebäuden römischer Gutshöfe bisher keine Entsprechung. Zugehörig ist ein nach Nordosten verlaufender Abwasserkanal mit einer Fassung aus Kalksteinblöcken.

Das vierräumige Haus diente offenbar Leuten zu Wohnzwecken, deren anfängliche Erwerbsquelle unter anderem in der Ausbeutung und Verhüttung von örtlich anstehendem Bohnerz (Konkretion aus Brauneisenstein) bestand. Möglicherweise erst kurz vor der Fertigstellung der 1. Phase eines neuen, steinernen Haupthauses, dessen u-förmige Frontportikus eine Ecke des alten Gebäudes tangiert, wurden der Holzpfostenbau und ein eventuell zugehöriges, zwölfpfostiges Nebengebäude um ca. 60/70 n.Chr. planmäßig niedergelegt.

Vergleichbar rar wie in der Schweiz scheinen gesicherte Siedlungskontinuitäten auch im Gebiet der Sequaner und Lingonen zu sein, soweit der Forschungsstand Aussagen zuläßt. So wurden potentielle Verbindungen zur späten Eisenzeit, wie z.B. bei einer großen Villenanlage in Lux (Dèp. Côte-d'Or / F), deren Ursprünge möglicherweise bis in die Stufe Latène III zurückreichen, meist ebenfalls nur auf Basis des keramischen Fundmaterials erschlossen. Gesicherte Baubefunde bilden bislang ein Desiderat. Immerhin deutet sich für einige Villae, so z.B. die Gutshöfe von Pont-de-Poitte (Dèp. Jura / F) oder Chassey-Lès-Montbozon (Haute Marne / F), dann bereits eine Entstehung in augusteischer bzw. sogar frühaugusteischer Zeit an. Inwieweit sie, wie gelegentlich vermutet, zum Teil als unmittelbar benachbarte Nachfolger eines der zahlreichen, meist unerforschten metallzeitlichen Gehöfte (ferme indigène) angesehen werden können, bleibt allerdings spekulativ.

Sieht man von den wenigen Plätzen mit Hinweisen auf eine Siedlungskontinuität

seit der Spätlatènezeit ab, bahnt sich eine flächige Erschließung

des Helvetier- und Raurakergebietes mit Villae rusticae, also landwirtschaftlichen

Betrieben, erst im ersten Drittel des 1. Jh. n.Chr. an. Das zeitliche Zusammentreffen

mit der Etablierung des Legionslagers von Windisch/Vindonissa (Kt. Aargau)

im Jahre 16/17 n.Chr. hat dabei der Vermutung Raum gegeben, daß diese

Entwicklung in ursächlichem Zusammenhang mit dem durch die ständige

Truppenpräsenz gesteigerten Versorgungsbedarf gesehen werden muß.

Allerdings deutet in der ersten Aufsiedlungsphase nichts auf einen besonderen

Bezug zum Militär oder gar eine in diesem Fall zu erwartende Konzentration

der Gutshöfe im Windischer Umfeld hin.

Auch um die Mitte des 1. Jh. n.Chr.

zeichnet sich in der Siedlungsverteilung noch keine signifikante Änderung

ab. Ein sich scheinbar ergebendes Übergewicht

der Siedlungsstellen in der Nordschweiz ist wohl eher auf den derzeitigen Publikationstand,

als auf die historischen Gegebenheiten zurückzuführen.

Im Verlauf der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. ist dann nochmals ein deutlicher

Besiedlungsschub zu verzeichnen, der sich wiederum besonders in der Nordschweiz

bemerkbar macht. Vor allem im vorher weitgehend ausgesparten Umfeld des Legionsstandortes

Windisch (Kt. Aargau) springt die Zunahme der Hofstellen deutlich ins Auge.

Nach derzeitigem Forschungsstand zeichnet sich zudem eine Expansion der Villenlandschaft

im südöstlichen Mittelland bzw. entlang des Alpenrandes, d.h. auch

in topographisch ungünstigere Siedlungsregionen ab. Ein besonders abgelegenes

Beispiel bildet etwa der Gutshof von Alpnach (Kt. Obwalden).

Gegenüber den Besiedungsschüben des vorangegangenen Jahrhunderts

fällt schließlich die Anzahl der erst im 2. Jh. n.Chr. neu angelegten

Villae rusticae stark zurück. Im Betrachtungsgebiet konzentrieren sie

sich im wesentlichen wieder auf die Nordschweiz.

Obwohl das Fundmaterial aus Villen im Sequaner- und Lingonengebiet bisher meist allenfalls summarisch vorgelegt ist, deutet sich auch hier unter den etwas näher datierbaren Siedlungsstellen eine anscheinend recht starke Gründungswelle bereits in der 1. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. an. Deren Anfänge reichen offenbar, wie oben bereits ausgeführt, zum Teil noch in die augusteische Zeit zurück. Daran anschließend lassen sich nur vereinzelt Gründungen um die Jahrhundertmitte oder in der 2. Hälfte feststellen, während für die meisten der chronologisch überhaupt fixierbaren Villae rusticae derzeit lediglich ein allgemeiner Siedlungsbeginn im 1. Jh. n.Chr. angenommen werden kann. Potentiell erst während des 2. Jh. n.Chr. errichtete Anlagen sind bisher kaum nachgewiesen.

Trotz eines diesbezüglich nur sehr lückenhaften Forschungsstand

kann man davon ausgehen, daß die im Helvetier- und Raurakergebiet während

des frühen 1. Jh. n.Chr. gegründeten Gutshöfe zunächst

in Holzbauweise errichtet wurden. Wenngleich letztere, wie z.B. bei einer um

50/70

n.Chr. gegründeten Villa in Wetzikon-Kempten (Kt. Zürich), auch noch

im mittleren 1. Jh. n.Chr. gelegentlich zur Anwendung kam, herrschte nun anscheinend

bereits die Steinbauweise vor. Auch ältere Holzanlagen wurden in dieser

Zeit zunehmend in Stein um- bzw. ausgebaut. Im Mittelpunkt diesbezüglicher

Betrachtung steht dabei natürlich vor allem das Haupthaus, während

die Nebengebäude oder gar leichten Stallbauten auch weiterhin häufig

als Holzkonstruktionen fortbestanden oder sogar entsprechend neu errichtet

wurden. So erfolgte z.B. der steinerne Ausbau eines im mittleren 1. Jh. n.Chr.

zu Wohnzwecken angelegten, vermutlichen Nebengebäudes in Aeschi (Kt. Solothurn)

erst an der Wende zum 2. Jh. n.Chr..

Ohnehin ist eine zu scharfe Unterscheidung zwischen Holz- und Steinbauten mit

einiger Vorsicht zu betrachten. Angesichts der mitunter nur in den untersten

Lagen erhaltenen Gebäudefundamente kann nämlich nicht immer sicher

entschieden werden, ob sich die Wände darüber als massive Steinmauern

oder aber Holzfachwerkkonstruktionen auf einem Sockelmauerwerk erhoben. Nur

in wenigen Fällen, so etwa durch die Zusammensetzung des Zerstörungsschutts

der ersten Haupthausphase bei einem um 90/100 n.Chr. gegründeten Anwesen

in Alpnach (Kt. Obwalden), ist letztere Bauweise sicher nachgewiesen.

Eine Auffälligkeit in der Besiedlungsentwicklung des Schweizer Mittelandes

stellen zweifellos die anfängliche Aussparung des unmittelbaren Windischer

Umfeldes und seine dann verstärkte Aufsiedlung mit Villae rusticae im

Verlauf der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. dar. Ob sich dahinter, ebenso

wie in der zeitgleichen Erschließung topographisch ungünstigerer

Siedlungsregionen, vielleicht ein geplantes und gelenktes Siedlungsprogramm

verbirgt, ist kaum eindeutig zu beantworten.

Eine regionale Besonderheit bildet immerhin das bei den Villae in der Nordschweiz gehäufte Vorkommen von Ziegeln mit militärischen Stempelabdrücken, das in den germanischen Provinzen und Raetien ohne Parallelen ist.

Vor allem die Stempel der nacheinander in Windisch-Vindonissa (Kt. Aargau) stationierten Legionen XXI Rapax (45/46-69 n.Chr.) und XI Claudia (70-101 n.Chr.) fanden in der 2. Hälfte des 1. Jh. sowohl beim Ausbau älterer Anlagen, wie z.B. in den Steinbauphasen der Gutshöfe von Gränichen (Kt. Aargau), Neftenbach (Kt. Zürich), Triengen (Kt. Luzern) oder Winkel-Seeb (Kt. Zürich), als auch bei Neubauten Verwendung. Gegenüber den mit 1 bis 10 Stücken in der Regel geringen Nachweismengen fällt besonders die Villa von Triengen (Kt. Luzern), aus deren Steinbauphase bislang mindestens 258 Ziegel mit Legionsstempel bekannt sind, deutlich aus dem Rahmen. Doch auch in einer so entlegenen, verhältnismäßig kleinen Anlage wie dem Hof von Alpnach (Kt. Obwalden) wurden insgesamt noch 52 Stempelmarken der Windischer Truppen gefunden.

In der Versorgung ziviler Landsiedlungen mit militärischem Baumaterial scheint sich somit eine bislang nicht näher definierbare Verbindung zwischen dem Militär und den Bewirtschaftern der Villae rusticae anzudeuten. Durchaus vorstellbar wäre, daß es sich bei letzteren, besonders im unmittelbaren Einzugsgebiet des Windischer Legionslagers, vielleicht um Pächter militärischer Liegenschaften auf dem Territorium legionis gehandelt hat. Ebenso erwägenswert scheint ein staatlich initiiertes Landerschließungsprogramm, bei dem das Militär zumindest insofern unterstützend tätig war, daß es privaten Gutshofbesitzern, möglicherweise zu günstigen Konditionen, Baumaterial zur Verfügung stellte. Einige der Produktionsstätten, d.h. der Militärziegeleien, lagen offenbar im Raum zwischen Hunzenschwil und Rupperswil, östlich von Aarau (Kt. Aargau). Selbst noch bei Neugründungen des 2. Jh. n.Chr., wie z.B. Gutshöfen in Döttingen (Kt. Aargau) und Koblenz (Kt. Aargau), wurden entsprechende Ziegel anscheinend in Erstwendung verbaut.

Neben den noch

bis in die 2. Hälfte hinein zu beobachtenden Umstellungen von Holz- auf

Steinbauten, wofür etwa ein Haupthaus in Kallnach (Kt. Bern) ein spätes

Beispiel abgibt, läßt sich in vielen Anlagen ab dem fortgeschrittenen

2. Jh. n.Chr. eine rege Aus- und Umbautätigkeit feststellen. Sie manifestiert

sich häufig vor allem in der Erweiterung der Hauptgebäude und der

Steigerung ihres Ausstattungsluxus, u.a. etwa durch Einbau neuer Mosaikböden,

durch Marmorverkleidungen und Wandmalereien.

Dabei scheint sich spätestens jetzt eine gewisse Häufung vom Villen

mit palastartig ausgebauten Herrenhäusern im Bereich vom Neusiedler-See

bis zum Genfer-See und ein wahrnehmbares Luxusgefälle zur Nordschweiz

hin abzuzeichnen.

Sicherlich spielt die Nähe zum Hauptort der Helvetier in Avenches/Colonia Aventicum (Kt. Vaud), zur Stadt Nyon/Colonia Iulia Equestris (Kt. Vaud), dem großen Vicus Lausanne/Lousonna (Kt.Vaud) und dem am Westende des Genfer Sees gelegenen Hauptort der Allobroger in Genf/Genava (Kt. Genève) eine dabei nicht ganz unwesentliche Rolle.

Die Kenntnisse über die frühen Bauzustände der Gutshöfe

sind bis heute äußerst mangelhaft und oft konnte der Siedlungsbeginn

lediglich auf Basis des vorhandene Kleinfundmaterials, vor allem der keramischen

Hinterlassenschaften, erschlossen werden. Das Vorgehen bei den teilweise bis

ins 18.und 19. Jh. zurückreichenden Altgrabungen, die meist nur einen

Ausschnitt der Hofareale erfassenden Grabungsflächen und die oft widrigen

Bodenverhältnisse behinderten lange die Erkenntnis, daß den leichter

feststellbaren jüngeren Steinbauten der Villae rusticae auch in der Schweiz

wohl meist Holzbauphasen vorausgingen. Entsprechende Befunde aus der 1. Hälfte

des 1. Jh. n.Chr. kennt man immerhin in:

- Buchs (Kt. Zürich).

- Dietikon (Kt. Zürich).

- Laufen (Kt. Bern).

- Le Landeron (Kt. Neuchâtel).

- Möhlin (Kt. Aargau).

- Morrens (Kt. Vaud).

- Neftenbach (Kt. Zürich).

- Triengen (Kt. Luzern).

- Vallon (Kt. Fribourg).

- Winkel-Seeb (Kt. Zürich).

Dabei handelt es sich in der Regel nur um Abschnitte von Wandgräbchen

und um Pfostenlöcher der Holzgebäude sowie mitunter Teile der Hofeinfriedungsgräben.

Von Ausnahmefällen wie dem Gutshof von Laufen (Kt. Bern) abgesehen, bevorzugte

man bei Wohngebäuden offenbar Schwellbalkenkonstruktionen, während

bei Wirtschaftsgebäuden auch häufig die Pfostenbauweise zu beobachten

ist.

Wie die Rekonstruktionszeichnung eines bereits zu Beginn des 1. Jh. n.Chr.

in Vallon (Kt. Fribourg) errichteten Gutshofgebäudes zeigt, waren derartige

Schwellbalkenhäuser, wenn ihrer Fachwerkwände komplett verputzt waren,

optisch mitunter kaum von Steinbauten zu unterscheiden.

Leider reichen an fast keinem der genannten Fundorte die festgestellten Bebauungsspuren aus, um ein vollständiges Gesamtbild einer frühen Hofanlage zu erstellen. Den diesbezüglich bislang noch besten Eindruck vermitteln die Befunde der Villa rustica von Neftenbach (Kt. Zürich).

Im Bereich des jüngeren, steinernen Haupthauses wurde hier um 30 n.Chr. ein erstes Holzgebäude errichtete, an dessen Ausrichtung sich auch noch seine Nachfolger orientierten. Es handelte sich dabei um einen rechteckigen Schwellbalkenbau in Lehnfachwerktechnik mit anscheinend vollständig verputzen Wänden. Das Fehlen von Dachziegeln und der Nachweis von Traufgräben an beiden Schmalseiten läßt auf ein Walmdach mit möglicher Schindeldeckung schließen. Der Vorderfront und einer Schmalseite war eine l-förmige Portikus vorgelagert. Im Inneren des Gebäude konnten zwei gleich große Räume festgestellt werden, von denen einer noch Reste von Wandbemalung aufwies. Interessanterweise scheint ein im rechten Winkel auf die Hauptfront des Gebäudes zuführendes Zaun- oder Heckengräbchen (partiell als Doppelgraben) die Flucht der Trennwand zwischen den beiden Räumen weiter fortzuführen. Hierin sind möglicherweise erste Hinweise auf eine Trennung zwischen dem Nutz-/Wirtschaftsteil (pars rustica) und dem Wohnteil (pars domestica) - sowohl beim Haupthauses als auch bei der Hofanlage insgesamt - zu erkennen. Nordöstlich des Haupthauses konnte in der vermeintlichen Pars rustica ein einfaches Nebengebäude in Holzpfostenbauweise nachgewiesen werden, das wohl Wirtschaftszwecken diente. Die Freifläche zwischen den beiden Gebäude war zumindest teilweise geschottert. Eine Holzwasserleitung (Teuchel), die von einer gefaßte Quelle zu einer Brunnenstube an der Nordwestecke des Haupthauses führte, stellte die Wassersorgung des Hofes sicher. Spuren einer zweiten Teuchelleitung fanden sich nahe des Nebengebäudes.

Hinweise auf eine Hofeinfriedung liegen hingegen erst aus der 2. Gutshofphase vor. Dabei handelt es sich um Hecken- oder Zaungräbchen, die ein offenbar rechteckiges Hofareal umschlossen. Gräbchen und Postenlöcher deuten auf eine Toranlage hin. Den Beginn dieser Phase markiert ein Brand des alten Haupthauses um die Mitte des 1. Jh. n.Chr. und die anscheinend unmittelbar darauf folgende Errichtung eines Neuen. Der gegenüber seinem Vorgänger leicht nach Westen verschobene Bau wurde wiederum als Holzfachbau mit verputzen und bemalten Lehmgefachewänden errichtet. Allerdings hatten seine Schwellbalken nun keinen direkten Bodenkontakt mehr, sondern lagen auf einem niedrigen Sockelmauerwerk auf. Sein Grundriß - mit einer zwischen zwei verspringenden Eckräumen zurückgesetzten Frontportikus - entspricht schon dem besonders bei steinernen Wohngebäuden auf Gutshöfen in den Nordwestprovinzen häufig anzutreffenden Baukonzept der sogenannten "Portikusvilla mit Eckrisaliten". Die noch beim Vorgängerbau zu vermutende Verbindung von Wohn- und Wirtschaftsräumen unter einem Dach ist nun nicht mehr erkennbar. Ein gekiester, von Straßengräben begleiteter Weg führte direkt auf die Front des Haupthauses zu und erschloß über mögliche Querwege das recht große Hofareal, in dem fünf Nebengebäuden in Holzpfostenbauweise lokalisiert werden konnten. Ihre Verteilung folgt keinem ersichtlichen Muster. Auch für eine Binnengliederung des Hofes gibt es keine Anhaltspunkte. Insgesamt neun nahe seiner Einfriedung gelegenen Brandgräber können der vorliegenden Holzbauphase zugerechnet werden. Die Wasserversorgung der Anlage war auch weiterhin durch die von der Vorgängerphase übernommene und ausgebaute Brunnen- und Leitungsanlage garantiert. Ein aus dem Hauptgebäude führender Abwasserkanal deutet jedoch noch auf eine andere Wasserzufuhr hin. Im Verlauf der 2. Holzbauphase entstand nordwestlich des Haupthauses schließlich auch der erste lokale Steinbau in Form eines separaten Badegebäudes. Ein umfangreicherer steinerner Ausbau der Villae rustica von Neftenbach (Kt. Zürich) setzte jedoch erst in den 80er Jahren des 1. Jh. n.Chr. ein.

Das beste Bild über die Anlage und Gliederung der Villa rusticae vermitteln

immer noch deren Steinbauphasen. Über die genauen Ausmaße der Gutshöfe

ist dennoch oft relativ wenig bekannt. Häufig wurden nur das durch massiven

Trümmerschutt auffallende Haupthaus und/oder das durch seine stabile Konstruktion

besser erhaltene Badegebäude erkannt und in Teilen ergraben. Über

die meist in leichterer Bauweise errichteten Nebengebäude liegen insgesamt

deutlich weniger Informationen vor. Flächendeckende Forschungsgrabungen

von Gutshöfen, wie etwa bei der Villa von Orbe (Kt. Vaud), bilden die

Ausnahme. Nicht selten ist die Ausdehnung des Hofareals entweder nur durch

Sondagen im Umfeld bekannter Gebäudestrukturen oder aufgrund der topographischen

Situation erschlossen.

In Bezug auf die Anlage der Gutshöfe in den Nordwestprovinzen, d.h. die

Gliederung ihrer Binnenstrukturen, unterscheidet man zwei Grundmuster:

a) Streuhofanlagen.

b) Axialanlagen.

Bei Streuhofanlagen sind Haupthaus und Nebengebäude derart über das

Siedlungsareal verteilt, daß oft weder ein spezieller Bezug der Baufluchten

aufeinander, noch ein übergeordnetes, axiales Binnengliederungskonzept

der Hofanlage oder eine klare Trennung zwischen Pars urbana und Pars rustica

(d.h. von Wohn- und Wirtschaftsareal) ersichtlich ist. Damit ist die Zusammenfassung

der Bauten in einer gemeinsamen, oft mehr oder minder rechteckigen Einfriedung

nicht ausgeschlossen, auch wenn in machen Fällen bislang keine Umgrenzung

festgestellt werden konnte.

Beispiele solcher Streuhöfe finden sich im Betrachtungsgebiet etwa in:

- Alpnach (Kt. Obwalden).

- Boécourt (Kt. Jura).

- Ferpicloz (Kt. Fribourg).

- Hüttwilen (Kt. Thurgau).

- Langendorf (Kt. Solothurn).

- Laufen (Kt. Bern).

- Maisprach (Kt. Basel-Land).

- Olten, "Im Grund" (Kt. Solothurn).

- Uetendorf (Kt. Bern).

- Wiedlisbach (Kt. Bern).

- Zurzach(?) (Kt. Aargau).

In der Regel handelt es sich dabei um Gutshöfe kleiner bis mittlerer Größe.

Als Referenzbelege für Streuhofanlagen auch im Sequaner- und Lingonengebiet wären etwa die Villa rustica von Tavaux (Dép. Jura / F) und vielleicht der Hof von Selongey (Dép. Côte-d'Or / F) anzuführen.

Axialanlagen orientieren sich in der Regel an der Pars

urbana, in deren Zentrum das Haupthaus steht. Auf dessen repräsentative

Hauptfront sind im Idealfalle die Fluchtachsen der meisten Gebäude, der

Hofmauern und der Hauptzufahrtswege bezogen, so daß sich in der Anlage

der Pars rustica häufig eine

gewisse Bausymmetrie bemerkbar macht. Dies bedeutet jedoch nicht, daß zwangsläufig

alle Gebäude ein spiegelbildliches Pendant besitzen. Generell unterscheidet

man längsaxiale Anlagen, bei denen sich die Pars urbana an eine Schmalseite

des meist mehr oder minder rechteckig umfriedeten Hofareals anschließt,

von queraxialen Gutshöfen, bei denen das Wohnareal an einer der Langseiten

zu finden ist. Charakteristisch ist dabei ihre strikte, durch Mauern oder Gebäuderiegel

unterstrichene Trennung von der Pars rustica. Auch greift das Haupthaus nicht

zwangsläufig exakt die Gebäudeausrichtung im Wirtschaftsbereich auf,

sondern ist gelegentlich leicht gegenüber der allgemeinen Hofachse verdreht

oder schoben. Im interessierenden Betrachtungsraum herrschen längsaxiale

Anlagen vor.

Zu nennen sind beispielsweise:

- Biberist (Kt. Solothurn).

- Buchs (Kt. Zürich).

- Colombier (Kt. Neuchâtel).

- Dällikon (Kt. Zürich).

- Dietikon (Kt. Zürich).

- Liestal (Kt. Basel-Land).

- Neftenbach (Kt. Zürich).

- Oberentfelden (Kt. Aargau).

- Orbe (Kt. Vaud).

- Vicques (Kt. Jura).

- Winkel-Seeb (Kt. Zürich).

- Yvonand (Kt. Vaud).

Es handelt sich dabei durchweg um flächenmäßig große

Gutshöfe.

Vergleichbare Villae rusticae finden sich im Sequanerland z.B. in Vitreux (Dép. Jura / F) oder auf dem Gebiet der Lingonen etwa in Lux (Dép. Côte-d'Or / F).

So unterschiedlich wie die Grundgliederungen der unter dem Begriff Villae

rusticae zusammengefaßten Siedlungen, sind auch ihre Größe

und Bebauung.

An unterster Stelle stehen Bauernhöfe, wie etwa in Boécourt (Kt.

Jura), mit einfachen Wohnhaus, ein bis zwei Nebengebäuden und einer Hoffläche

bis ca. 3 ha. Zur Bewirtschaftung solcher Gehöfte läßt sich

eine Personengruppe im Umfang einer Familie veranschlagen.

Für eine mittelgroße Villa, wie z.B. einen Hof mit ca. 4,5ha in Langendorf (Kt. Solothurn), der neben einem repräsentativeren Hauptgebäude und Wirtschaftsbauten auch ein zu Wohnzwecken dienendes Nebengebäude besitzt, ist dann schon mit einer bedeutend höheren Kopfzahl zu rechnen. Schätzungen gehen hier von einer Gruppe von bis zu 50 Personen aus, die sich aus der Familie des Gutsbesitzers oder -pächters und von ihr abhängigen Familien und/oder Tagelöhnern zusammensetzt (siehe dazu u.a. Schucany 1999, 92).

Die Grenze zur Großvilla ist sicherlich fließend. Sie wird in erster Linie wohl durch eine gesteigerte Anzahl der vom Gutsbesitzer abhängigen Menschen und eine sich daraus entwickelnde stärkere soziale Differenzierung innerhalb der Hofanlage bestimmt. Diese manifestiert sich vor allem in der zunehmenden Trennung zwischen dem nun repräsentativ ausgebauten Domizil des Gutsherren, der Pars urbana, und dem Wirtschaftsteil, der Pars rustica. Letzterer enthält sowohl reine Ökonomiebauten als auch Nebengebäude mit Wohnräumen, die in ihren Dimensionen und Bauformen zum Teil an die Haupthäuser kleinerer Villae rusticae heranreichen können. So liegt etwa die geschätzte Einwohnerzahl eines Gutshofs wie jenem von Biberist (Kt. Solothurn), der ein Areal von ungefähr 5,5ha einnimmt, immerhin bereits bei rund 120 Menschen.

Wenngleich dabei natürlich immer die bebaute Fläche, d.h. die Gebäudekapazität berücksichtigt werden muß, so kann man sich doch vorstellen, daß dann in der Villa von Orbe (Kt. Vaud), der mit mindestens 400 x 400m (16ha) bislang größten Hofanlage im Helvetiergebiet, mehrere hundert Menschen gelebt haben könnten. Nicht ohne Grund wurden vergleichbare Siedlungen, so etwa die Villa rustica von Lux (Dép. Côte-d'Or / F) im Gebiet der Lingonen, in der Forschung gelegentlich schon als Vicus eingestuft. Zumindest von ihrer Infrastruktur her, die neben Wohngebäuden, Werkstätten und Stallungen in mehreren Fällen auch Heiligtümer beinhaltet, kommen sie einem solchen auch durchaus nahe.

Zu den am besten erforschen Bestandteilen der Villae rusticae gehören

das Wohnhaus des Guthofbesitzers oder -pächters, das allgemein als Herren-

oder Haupthaus bezeichnet wird, und die in ihm direkt integrierten oder in

ein separates Nebengebäude ausgegliederten Baderäume. In der Regel

präsentieren sich die Gebäudegrundrisse als ein Produkt verschiedener

Um- und Ausbauten in der Zeit zwischen der 2. Hälfte der 1. Jh. und dem

späten 3./4. Jh. n.Chr.. Auf Grund der summarische Aufnahme der Befunde

und Funde bei vielen Altgrabungen und Baubeobachtungen ist die Trennung einzelner

Bauphasen mitunter kaum möglich und fußt gelegentlich nur auf Annahmen

bzw. Übertragungen anderenorts beobachteter Entwicklungsmuster. Vielen

verschachtelten Anlagen scheint jedoch ein einfacher Ursprungsbau zugrunde

zu liegen, der sich in der Regel entweder dem sogenannten "basilikalen" Bautyp,

dem Zentralhof-Typ oder dem Haustyp der "Portikusvilla" zuordnen

läßt.

Unter dem "basilikalen" Typ versteht

man Gebäude, deren rechteckiger

Kernbau, bei dem es sich häufig um eine Hallenkonstruktion handelt, einem

dreischiffiges Gliederungsprinzip folgt. Als prägnantestes schweizer Beispiel

ist das um die Mitte des 1. Jh. n.Chr. errichtete Haupthaus der Villa von Hölstein

(Kt. Basel-Land) zu nennen. Doch auch ein so großflächig ausgebautes

Haupthaus wie das der Villa von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) geht anscheinend

auf einen basilikalen Bau mit Portiken zurück, der hier mit Beginn der

Steinbauphase im mittleren 1. Jh. n.Chr. greifbar wird.

Beim Zentralhof-Typ handelt es sich hingegen um Anlagen, bei denen sich die Räume in streifenartigen Gebäudeflügeln um einen zentralen Innenhof gruppieren. Als Alternativbegriff wird gelegentlich auch von einer Peristylvilla gesprochen. Dabei ist es eine alte Streitfrage, ob es sich wirklich immer um offene Innenhöfe oder nicht teilweise auch zentrale Hallen gehandelt hat. In der Schweiz liegen u.a. Beispiele aus Bennwil (Kt. Basel-Land) und Triengen (Kt. Luzern) vor.

Die bei Villae rusticae des Helvetier- und Raurakergebiet am häufigsten

vertretene Bauform ist schließlich die sogenannte "Portikusvilla",

deren Räumlichkeiten in erster Linie über eine der Hauptfront des

Gebäudes vorgelagerte, repräsentative Portikus erschlossen werden.

Vor allem bei stärkeren Hanglagen ist der häufig über eine zentrale

Freitreppe zugängige offene Säulengang nicht selten noch durch ein

gedeckter Gang (Kryptoportikus) unterbaut. Unter dem gemeinsamen Oberbegriff

der Portikusvilla verstecken sich wiederum mehrere Bauvarianten.

In der einfachsten Form verläuft vor der Gebäudefront eine durchgängige,

gerade Portikus, die gelegentlich noch auf die Schmalseiten des Gebäudes

umbiegen kann. Eine entsprechende Anordnung findet sich sowohl bei Großbauten,

wie möglicherweise in der 3. Ausbauphase (um 200 n.Chr.) der Villa von

Meikirch (Kt. Bern), als auch bei kleinern Anlagen. Zu nennen wären hier

beispielsweise das in flavischer Zeit entstandene erste Haupthaus der Villa

von Orbe (Kt. Vaud) oder die beiden Steinbauperioden des Gutshauses von Schupfart

(Kt. Aargau). Erst im späteren Verlauf der zweiten Periode wurde in Schupfart

schließlich ein risalitartiger Raum an die Portikus angefügt.

Bei der im Untersuchungsgebiet am häufigsten zu beobachtenden Variante, der sogenannten "Portikusvilla mit Eckrisaliten", ist der Säulengang zwischen zwei an den Gebäudeecken vorspringende Räume zurückgesetzt. Das risalitartige Vorspringen nur einer der Gebäudeecken ist demgegenüber seltener. Diesem Villen-Typ folgen ebenfalls sowohl kleine Gebäude, wie z.B. die Haupthäuser in Bellikon (Kt. Aargau), Grenchen (Kt. Solothurn), Laufen (Kt. Bern) oder Lengnau (Kt. Aargau), als auch Großvillen, so etwa in Buchs (Kt. Zürich) oder Worb (Kt. Bern). Je nach Vorsprung der Eckräume können die Portiken, statt wie in den meistens Fällen gerade zu verlaufen, gelegentlich auch entlang der Risaliten abknicken und somit ein U-Form beschreiben.

U-förmige Säulengänge sind vor allem für die dritte

Bauvariante der Portikusvillen, die in erster Linie bei großflächigen

Gebäuden Anwendung gefunden hat, charakteristisch. Die Eckrisalten

sind hier zu mehrräumigen Gebäudeflügel erweitert, so daß man,

in Verbindung mit dem Haupttrakt/-flügel des Gebäudes, von einer

dreiflügeligen Portikusvilla sprechen kann. Nicht selten sind auch

noch die Enden der Seitenflügel durch eine Portikus miteinander verbunden

oder stoßen an den trennenden Gebäuderiegel oder die Mauer zur

Pars rustica an. Auf diese Weise entsteht ein in sich geschlossener Hof

vor der Hauptfront der Villa. Wie entsprechende Befunde von Heckengräbchen

aus Dietikon (Kt. Zürich) vermuten lassen, scheint er wohl nicht selten

einen repräsentativen Ziergarten beherbergt

zu haben. |

Ein besondere Gestaltungsvariante ist

dabei in der Villa von Orbe (Kt. Vaud) zu beobachten, wo der Hofraum

noch durch einen mittige Doppelportikus

in zwei

Einzelhöfe unterteilt war. Von diesen wurde der eine durch Säulengänge

in tuskanischer, der andere in korinthischer Ordnung umschlossen. Im Zentrum

beider Hofteile lag je ein Zierbrunnen. |

Wie schon die letzten Beispiele vermuten lassen, zeigt sich in den Villae

rusticae zum Teil ein beachtlicher Ausstattungsluxus. Dies gilt durchaus nicht

nur für die Großanlagen. So sind, trotz gewisser Abstufungen, auch

die Haupthäuser kleinerer Gutshöfe im Rauraker- und Helvetiergebiet

gegenüber Gutshäusern in einigen anderen Teilen der germanischen

Provinzen oder Raetiens vergleichsweise recht üppig ausgestattet.

So kommen neben einfarbig oder mehrfarbig getünchten Wänden auch

Wandmalerein nicht nur in Herrenhäusern, wie Buchs (Kt. Zürich) oder

Meikirch (Kt. Bern), sondern ebenso in kleineren Villen, wie z.B. Wetzikon-Kempten

(Kt. Zürich), Bellikon (Kt. Aargau) oder Hölstein (Kt. Basel-Land),

vor. Daß es sich dabei keinesfalls nur um provinzielle Ausstattungen

handelt, dürften etwa Wanddekorationen im 3. pompejianischen Stil aus

den Villen von Commugny (Kt. Vaud) oder Yvonand (Kt. Vaud) verdeutlichen.

Neben Wandmalerein wurden zudem an nicht wenigen Orten Bodenplatten und Wandverkleidungsteile aus Jurakalk bzw. -marmor beobachtet, die, wie etwa in Buchs (Kt. Zürich), zum Teil sogar figürliches Reliefdekor aufweisen können.

Vereinzelt nachgewiesene Opus sectile-Verkleidungen und -Böden, so in

Buix (Kt. Jura) oder Orbe (Kt. Vaud), vor allem aber die in zahlreichen schweizer

Villen vorkommenden Mosaike, komplettieren schließlich den optischen

Eindruck der Innenausstattung.

So gibt es in insgesamt 49 von 109 im vorliegenden Aufsatz erfaßten

Villae rusticae im schweizerischen Teil der Germania superior Hinweise auf

Mosaikböden. Zieht man zudem den

schlechten Erhaltungszustand mancher Anlagen und ihre nur ausschnitthafte archäologische

Erfassung in Betracht, ist eher mit einem ursprünglich noch höheren

Anteil zu rechnen. Die Musterpalette reicht von einfachen geometrischen Schwarz-/Weißmosaiken

bis hin zu farbigen Böden mit zahlreichen Bildfeldern. Chronologisch lassen

sich die in den Villen heute noch greifbaren Mosaiken allerdings fast ausschließlich

erst den jüngeren Ausbauphasen der Haupthäuser im fortgeschrittenen

2. bis frühen 3. Jh. n.Chr. zuordnen. Während sie in den großen

Herrenhäusern auch in Repräsentations-/Wohnräumen und Portiken

verlegt wurden, scheinen sie sich bei kleineren Bauten häufig nur auf

den Badetrakt zu konzentrieren. Letzteres Phänomen zeichnet sich auch

schon bei Wanddekorationen und besonders Auskleidungen mit Jurakalk- und Marmorplatten

ab.

Auch bei der Installation von Heizungsanlagen (hypocausta) übernimmt

der zum Teil als erstes Steingebäude errichtete Badetrakt oft die Vorreiterrolle.

Wiederum bleibt bei kleineren Haupthäusern derartiger Ausstattungsluxus

in der Regel auf die nicht selten erst sekundär ein bzw. angebauten Baderäume

beschränkt, so z.B. in Bellikon (Kt. Aargau) oder Hölstein (Kt. Basel-Land).

Hingegen sind in mittleren und größeren Villen, anscheinend vor

allem nach Ausbauten im Verlauf des 2. Jh. n.Chr., auch in den Wohntrakten

häufig Räume mit Fußbodenheizungen belegt.

Badeanlagen kommen im Rauraker- und Helvetiergebiet sowohl als integrierter

Bestandteil des Haupthauses als auch als separates Nebengebäude

vor. Nicht selten wurden separte Bäder allerdings im späteren Verlauf

der baulichen Ausgestaltung der Villa bzw. der Pars urbana durch eine Portikus

oder einen Zwischentrakt mit dem Haupthaus verbunden.

In einem Verhältnis von ca. 3:2 scheinen integrierte Bäder leicht zu überwiegen, was gemessen am Aufwandsunterschied zwischen dem Ein- oder allenfalls Anbau eines oder mehrer Baderäume und der Errichtung eines selbständigen Gebäudes auch nur bedingt überrascht. In einigen Fällen, wie z.B. in Orbe (Kt. Vaud), wo offenbar ein sehr großer Badetrakt des jüngeren Haupthauses das separate Thermengebäude des Vorgängerbaus ersetzte, oder in Winkel-Seeb (Kt. Zürich), wo ein separates Badegebäude am Ostflügel des Haupthauses zumindest zeitweise neben einem integrierten Bad im Westflügel bestand, sind auch beide Bauvarianten belegt. Weitere Beispiele hierfür finden sich u.a. in den Villen von Buchs (Kt. Zürich), Colombier (Kt. Neuchâtel), Kloten (Kt. Zürich) oder Oberweningen (Kt. Zürich). Dabei fügte man, zumindest in den beiden letztgenannten Haupthäusern, die integrierten Anlagen offensichtlich erst in jüngeren Ausbauphasen zusätzlich zu bestehenden separaten Badegebäuden ein.

Die Wasserversorgung der Bäder bzw. der Gutshöfe allgemein wurde

entweder durch Bachläufe, Wasserleitungen oder Brunnen garantiert. Bachläufe

durchqueren u.a. das Gelände der Villen von Biberist (Kt. Solothurn) oder

Dietikon (Kt. Zürich), während Aquaeducte etwa in Orbe (Kt. Vaud)

oder Neftenbach (Kt. Zürich) belegt sind. In Neftenbach ersetzte beispielsweise

eine eventuell bis zu 1,5km lange Steinleitung die ältere Holzleitung

(Teuchelleitung), die den Gutshof in seinen ersten Phasen mit Wasser aus einer

nahegelegenen Quelle versorgt hatte.

Vergleichweise selten wurden bislang in Villen des Helvetier- und Raurakergebietes

Tiefbrunnen festgestellt. Ein mögliches Konstruktionsbeispiel bietet etwa

ein Brunnen in Laufen (Kt. Bern), dessen runde Steinwandung in etwa 5,50m Tiefe

auf einem rechteckigen, hölzernen Sickerkasten aufsaß. Ein reine

Steinkonstruktion mit einer Wandung aus Bollensteinen bzw. Geröllen ist

hingegen auf dem Gutshof von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) belegt. Der 6m tiefe

Brunnen war hier in ein aufwendiges Brunnenhaus integriert, das in der Mittelachse

der Pars rustica unmittelbar vor der Hoftrennmauer zur Pars urbana und damit

zentral vor der Front des Haupthauses lag. Die erhaltenen Baureste lassen auf

ein turmartiges Gebäude schließen, in dem das Wasser, vermutlich

mittels mechanischer Hebevorrichtungen, ins oberste Geschoß gezogen wurde,

um von dort aus über eine Druckleitung ins Herrenhaus zu gelangen. Zur

Erreichung dieses Zwecks macht die Topographie des Geländes eine Gebäudehöhe

von über 9m notwendig.

Ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Bauformen präsentiert

sich bei der Betrachtung der Nebengebäude in Villae rusticae. Als reine

Zweckbauten decken sie den gesamten Gebäudebedarf eines ländlichen

Wirtschaftbetriebes, angefangen von Wohngebäuden über Werkstätten,

Speicherbauten, Remisen und Stallungen bis hin zu Viehpferchen mit Unterstand

ab. Entsprechend

breit und unterschiedlich gut archäologisch faßbar ist auch die

Palette ihrer Konstruktionen, die von einfachen Pfostensetzungen/-bauten über

Fachwerkkonstruktionen ohne und mit Sockelmauerwerk bis hin zu Steingebäuden

reicht, deren Fundamentierung mehr als nur eine ebenerdige Bauweise gestattete.

Einen an die Gutshofgröße gekoppelten Durchschnittswert für

die Anzahl der Nebengebäude gibt es nicht. Auf der einen Seite stehen

Kleingehöfte, wie z.B. ein Anwesen in Boécourt (Kt. Jura), zu dem,

außer dem steinernen Haupthaus mit Anbau und einem möglichen Badegebäude,

noch eine Holzhütte, ein aufgestelzter kleiner Speicher und einem Viehpferch

gehörten. Die andere Seite bilden hingegen Großbetriebe wie Neftenbach

(Kt. Zürich) mit wenigstens 15 Nebengebäuden, Oberentfelden (Kt.

Aargau) mit mindestens 19 nachgewiesenen Begleitbauten oder gar Dietikon (Kt.

Zürich) mit allein wohl an die 29 rekonstruierbaren, meist steinernen

Wohn- und Wirtschaftsbauten innerhalb der Pars rustica. Leichtbauten, wie Stallungen

und Pferche, sind bei letzteren Angaben gar nicht erst berücksichtigt.

Dabei reichen manche der in den Großvillen kaum auffallenden Nebenbauten

in ihrer Größe schon an die Haupthäusern kleiner Gutshöfe

heran. Die Zweckbestimmung der Nebengebäude ist oft schwierig. In der

Regel geht man bei solideren Bauten mit kleinräumiger Grundrißgliederung

in Verbindung mit einfachen Lehm- oder Mörtelestrichen, Herdstellen und

entsprechenden Siedlungsabfällen (Trachtfragmente, zerscherbte Gebrauchskeramik,

Tierknochen etc.) von einer Wohnnutzung aus. Einige der Häuser greifen

dann auch Bauelemente auf, die einem ebenso in den Grundrissen der Hauptgebäude

begegnen. So sind vorgelagerte Portiken u.a. bei Nebengebäuden in Buchs

(Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich), vorspringende Eckräumen

etwa in Oberentfelden (Kt. Aargau) oder Orbe (Kt. Vaud) und zentrale Höfe

beispielsweise in Aeschi (Kt. Solothurn) oder Biberist (Kt. Solothurn) zu finden.

Nicht selten scheinen Nebengebäude zu Wohn- und Arbeitszwecken gleichermaßen

genutzt worden zu sein. Dies verdeutlichen unter anderem etwa drei nebeneinander

an der nordöstlichen Hofeinfriedungsmauer der Pars rustica der Villa von

Dietikon (Kt. Zürich) gelegene Bauten. Die ca. 10-10,5 x 9m großen,

einräumigen Steingebäude wiesen in ihrem Inneren eine Zweiteilung

mittels einer anfänglich nur als Holzpfostenkonstruktion ausgeführten,

später teilweise schwach fundamentierten Leichtbauwand auf. Pfostenlöcher,

Gräbchen und schwache Fundamente im Umfeld der Gebäude lassen auf

ihnen vorgesetzte Portiken, leichte Anbauten und selbständige weitere

Baustrukturen schließen.

Beim mittleren der drei Gebäude (A)

deutet neben dem typischen Siedlungsabfall aus Planierschichten und Gruben

eine unmittelbar

neben dem Haus entdeckte Neugeborenen-Bestattung

auf eine Wohnnutzung hin, während eine wohl als Esse zu interpretierende

Feuerstelle, verschiedene Schmiedewerkzeuge, Roheisenbarren, Gußformen

und Tiegel, die im Haus und dessen Umfeld gefunden wurden, für gleichzeitige

Eisen- und Buntmetallverarbeitung sprechen. Inwieweit dieses Wohn-/Werkstattgebäude

und der nördlichen benachbarte Bau (L), der dem Fundmaterial zufolge

ausschließlich als Schmiedewerkstatt gedient haben könnte, zusammengehörten,

ist dabei nicht ganz klar.

Im südlich des Haus A gelegenen Gebäude B ist wiederum eine Zweiteilung des Innenraumes in einen größeren, anscheinend kontinuierlich genutzten Wohnraum mit zentraler Feuerstelle und einen schmaleren Wirtschaftsraum mit eigenem Tor feststellbar. Letzteres wurde in einer späteren Ausbauphase durch einen Räucherofen zugesetzt, während man im nun abgetrennten hinteren Teil des gleichen Raumes einen Mörtelestrich einbrachte, unter dem sich noch zwei Neugeborenen-Bestattungen fanden. Ein in Leichtbauweise errichteter Anbau an der Nordwestseite des Gebäudes diente u.a. wohl als Wagenunterstand und Geräteschuppen. Ein deutlich kleinerer Unterstand scheint ebenso an der Südostseite des Hauses existiert zu haben. Nur einige Meter davon entfernt stieß man auf die Bestattung eines Schweins. Während einerseits Zimmermanns- und Metallbearbeitungswerkzeuge, Pferdegeschirr- und Wagenteile die handwerklichen und viehhalterischen Tätigkeiten der Hausbewohner unterstreichen, illustrieren andererseits zahlreiche Münzen und Keramikfunde, Möbel- und Kästchenbeschläge, ein Thekenbeschlag, ein Bratrost, Melonenperlen, eine Fibel, ein Fingerring, ein Spiegel, ein Ohrlöffel, ein Spinnwirtel und eine bronzene Statuettenbasis mit Lötspuren, ihr Privatleben. Ähnliche Nutzungsbefunde wie in den drei vorgestellten Bauten weisen noch weitere erforschte Gebäude gleicher Bauart in Dietikon (Kt. Zürich) sowie praktisch identische Einraumhäuser entlang der Hofmauern der Villa von Neftenbach (Kt. Zürich) auf. Allerdings ist auch in etwas komplexeren Nebengebäuden eine entsprechende Kombination von Wohn- und Wirtschafträumen nachgewiesen. So beispielsweise in Bau B von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) durch einen Räucher- und einen Töpferofens, oder durch eine Bronzegießgrube im großflächigen Haus-/Hofgebäude 60 in Neftenbach (Kt. Zürich). An handwerklichen Tätigkeiten gibt es neben häufigeren Belegen für Metallverarbeitung und sogar Eisenverhüttung, wie etwa im Falle der Villa von Laufen (Kt. Bern), auf den Gutshöfen ansonsten vor allem Hinweise auf eine Produktion von Bau- und Gebrauchskeramik. So wurde in Triengen (Kt. Luzern), Vicques (Kt. Jura) und eventuell auch in Laufen (Kt. Bern) ein Ziegelbrennofen betrieben. Gesichert ist an letzterem Fundort, ebenso wie in Obfelden (Kt. Zürich), aber zumindest ein Keramikofen, während aus Vallon (Kt. Fribourg) Indizien auf die Ausbeutung lokaler Tongruben vorliegen.

Daß die Produktion dabei nicht immer nur der Deckung des Eigenbedarfs diente, zeigt sich am Beispiel der oben schon genannten Töpferei in der Villa rustica von Winkel-Seeb (Kt. Zürich), deren Produkte auch noch auf anderen Fundplätzen in der Umgebung nachgewiesen werden konnten. Oft schwieriger faßbar als derart auffällige handwerkliche Tätigkeiten ist die landwirtschaftliche Produktion der Gutshöfe. Gegenüber den im Fundmaterial vertretenen Acker-/Feldwerkzeugen, Zugtiergeschirren und Schlachtabfällen liefert der Baubestand der Anlagen hierfür nur selten sichere Anhaltspunkte.

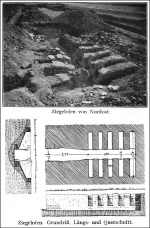

Neben Getreidedarren, von denen beispielsweise vier nebeneinander in einem Gebäude (H) in Dietikon (Kt. Zürich) ergraben wurden, ist deshalb besonders ein hallenartiger Steinbau in Biberist (Kt. Solothurn) erwähnenswert, dessen zu Durchlüftungszwecken ursprünglich auf Pfeilerreihen aufgesetzter Boden keine Zweifel daran läßt, daß es sich um einen Getreidespeicher gehandelt hat. Außer Wohn- und Werkstattgebäuden sind in seiner Umgebung zudem noch einige Bauspuren belegt, die sich als Viehpferche und leichte Stallungen deuten lassen. Auf diese Weise kann hier ein begrenzter Ausschnitt des Gutshofs recht gut rekonstruiert werden.

Der genaue Zweck der meisten hallenartigen Bauten, so etwa der Gebäude C und D in der Pars rustica von Winkel-Seeb oder eines Nebengebäudes der Villa von Laufen (Kt. Bern), ist hingegen offen. Je nach Torbreite werden hierin meist Scheunen, Stallungen, Speicherbauten und Remisen für Wagen vermutet.

| Eine Gruppe von Gebäuden, die man im ersten Moment wohl eher nicht mit einem landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb in Verbindung bringen würde, sind sicherlich Heiligtümer. Dennoch sind Bauten, für die eine entsprechende Funktion angenommen werden kann, auf mehreren der großen Villae rusticae belegt. Wie Beispiele aus Dietikon (Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich) zeigen, nehmen sie gerne die bei den Axialhofanlagen von größeren Gebäuden weitgehend freie Fläche im Zentralbereich der Pars rustica ein oder liegen, wie in Orbe (Kt. Vaud), Yvonand (Kt. Vaud) und eventuell in Dällikon (Kt. Zürich), ganz außerhalb des durch eine Mauer umfriedeten Hofareals. | Während im nur teilweise freigelegten Steingebäude in Dällikon (Kt. Zürich) die geborgenen Kleinfunde, darunter fast ausschließlich kugelige Schüsseln, mehrere Räucherkelche und ein Fragment einer Statuettenlampe, für ein Heiligtum zu sprechen scheinen, sind es in den übrigen Fällen in erster Linie die Bauformen, die Lage und das Fehlen des für Wohn- und Wirtschaftsgebäude sonst typischen Fundmaterialniederschlags, die eine Interpretation als Tempel nahelegen. So weist der zentrale Raum des Gebäudes in Orbe (Kt. Vaud), mit einer Apsis an der Stirnwand und den Fundamenten von Liegebänken entlang der Längswände, klare Merkmale eines Mithraeums auf. | In Neftenbach (Kt. Zürich) handelt es sich hingegen nur um einen quadratischen Bau mit dem zentralen Fundament einer möglichen Kultfigurbasis, während das Heiligtum in Yvonand (Kt. Vaud) und zwei sicher als Kultbauten anzusprechende Steingebäude in der Pars rustica von Dietikon (Kt. Zürich) den für gallo-römische Umgangtempel charakteristischen Grundriß mit zentraler Cella und rechteckigem Umgang erkennen lassen. Eventuell ein drittes Heiligtum, möglicherweise in Form eines kleinen Podiumstempels, lag auf letzterem Guthof zudem in der Pars urbana, nur ein Stück von der Vorderfront des Hauptgebäudes entfernt. |

Darüber hinaus sind kleine kapellenartige Begleitbauten sowohl bei einem der Tempel (G) in Dietikon (Kt. Zürich) als auch neben dem Heiligtum in Yvonand (Kt. Vaud) belegt. Mit Ausnahme des Mithraeums in Orbe (Kt. Vaud) und eventuell eines möglichen Quellheiligtums, von dem sich westlich des Haupthauses der Villa von Liestal (Kt. Basel-Land) noch Teile einer Quellfassung, eines Badebassins, ein Hausaltar und Säulenreste erhalten haben, gibt es über die praktizierten Kulte und auch den regionale Wirkungskreis der hofeigenen Kultanlagen leider keinerlei Anhaltspunkte. Bemerkenswert ist immerhin, daß der größte Tempel (G) in Dietikon (Kt. Zürich) nach den verheerenden Zerstörungen des Gutshofes durch die Germaneneinfälle um die Mitte und im dritten Viertel des 3. Jh. n.Chr. wieder aufgebaut und noch bis zum mittleren 4. Jh. n.Chr. weitergenutzt wurde, während das Haupthaus und die meisten anderen Gebäude der Villa in Trümmern lagen. Die eingeschränkte Weiternutzung einiger Nebengebäude in der Pars rustica und einzelner Räumlichkeit in der Haupthausruine hängen vielleicht mit der Fortdauer eines für die Region potentiell bedeutsamen Kultbetriebs zusammen. Alternativ muß man hier natürlich ebenso eine stark reduzierte Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes, eventuell durch ehemalige Bewohner der Pars rustica, in Erwägung ziehen.

Zu den charakteristischen Elementen der Villae rusticae im den Nordwestprovinzen gehört die Einfriedung des bebauten Hofareals mit einem Zaun, einer Hecke, einem Graben oder einer Mauer. Über entsprechende Begrenzungen bei kleineren und mittleren Gehöften ist im Helvetier- und Raurakergebiet bislang relativ wenig bekannt, was zum Teil an der nur ausschnitthaften Erforschung der Anlagen liegen mag. Immerhin fanden sich etwa in Laufen (Kt. Bern) Abschnitte einer Palisade, deren Pfosten innerhalb eines Gräbchens mit Steinen verkeilt waren. Die Flucht der festgestellten Abschnitte legt einen rechteckigen Einfriedungsverlauf nahe. Umgrenzungen mittels eines Grabens sind beispielsweise vom kleinen Anwesen in Boécourt (Kt. Jura) oder der mittelgroßen Villenanlage von Triengen (Kt. Luzern) belegt. In beiden Fällen bilden sie die Vorläufer für jüngere Steinmauern, die auch in anderen kleineren Gehöften nachgewiesen werden konnten. Sofern die lückenhafte Kenntnis des genauen Mauerverlauf hierzu überhaupt Aussagen zuläßt, dienten entsprechende Begrenzungen bei solchen Anlage in der Regel jedoch nur zur Umzäunung des gesamten Hofareals und nicht zur internen Trennung von Wohn- und Wirtschafsbereich. Ganz anders verhält sich dies bei den großen Axialhofanlagen. Auch bei diesen deuten, etwa in den frühen Phasen der Gutshöfe von Buchs (Kt. Zürich), Dällikon (Kt. Zürich), Dietikon (Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich), Gräben bzw. Doppelgräbchen auf zunächst aus Hecken und Zäunen bestehende Einfriedungen hin, die später durch Mauern ersetzt wurden. Die Mauern umschließen in der Regel ein rechteckiges Hofareal, das durch eine interne Trennmauer in die Pars rustica und Pars urbana unterteilt ist. Dabei kann sich der Wirtschaftteil der Villa sowohl an die Pars urbana anschließen, wie z.B. in Neftenbach (Kt. Zürich) und Winkel-Seeb (Kt. Zürich) als auch diese mehrseitig umschließen, wie in Orbe (Kt. Vaud) und vielleicht auch in Biberist (Kt. Solothurn). Der Zugang zu den beiden Hofteilen erfolgt mitunter durch repräsentativ gestaltete Toranlagen, die, entsprechend dem Eingang zur Pars urbana in Neftenbach (Kt. Zürich) oder dem Hofareal von Vicques (Kt. Jura), sogar die Form eigenständiger Torhäuser annehmen können.

Im Gegensatz zum Haupthaus, das in der Regel einen weitgehend freistehenden Bauköper bildet, sind - besonders in der Pars rustica - zudem viele Gebäude derart in die Hofeinfriedung integriert, daß die Hofmauer eine ihrer Außenwände bildet. Dabei kann das eigentliche Gebäude sowohl im Inneren des Hofareals liegen, wie z.B. in Dietikon (Kt. Zürich) oder Oberentfelden (Kt. Aargau), als auch an die Außenseite der Hofmauer anbinden oder mittig auf ihr stehen, wie in Liestal (Kt. Basel-Land) oder Yvonand (Kt. Vaud).

Inwieweit in letzteren Fällen eventuell noch mit einer weiteren, äußeren Umfriedung (etwa durch Hecken etc.) gerechnet werden kann, ist unbekannt. Allerdings verdeutlichen des öfteren ummauerte Annexe, so z.B. in Neftenbach (Kt. Zürich) oder Vicques (Kt. Jura), daß auch außerhalb des eigentlichen Kernbereichs des Hofes noch mit Begrenzungen und umfriedeten Arealen zu rechnen ist.

Nur sehr wenig ist schließlich über die zwangsläufig zu jeder Gutshofanlage gehörenden Gräberfelder bekannt. Dabei ist es nicht verwunderlich, daß die potentiell zu erwartenden, aufwendigen Grabmonumente der Besitzerfamilien größerer Villen bislang nicht faßbar sind. Wie gut untersuchte Beispiele, etwa im Vorfeld von Avenches-Aventicum (Kt. Vaud), zeigen, wurden die häufig in Quaderarchitektur errichteten Großgrabbauten zur Zweitverwendung ihres Baumaterials oft schon in spätrömischer Zeit völlig abgetragen. Mögliche Hinweise auf einen solchen Bau liegen immerhin, u.a. in Form von Kapitellen, vom Hang oberhalb des Haupthauses der Villa von Buchs (Kt. Zürich) vor. Von Grabsteinen, die ebenfalls der Baumaterialgewinnung anheimfielen, sind hingegen einige Exemplare aus dem Bereich des Gutshofes in Liestal (Kt. Basel-Land) erhalten, darunter einer für die Freigelassene Prima und ihre Schwester Araurica. Umschlossene Grabbezirke kennt man beispielsweise aus dem Bereich der Großvilla von Colombier (Kt. Neuchâtel) und dem Gutshof von Biberist (Kt. Solothurn). In Biberist lag der kleine, gesondert ummauerte Grabgarten innerhalb des von der eigentlichen Pars rustica durch eine Mauer abgetrennten, möglicherweise zum Teil schon zur Pars urbana gehörenden Zentralbereichs des Hofes. Bei seiner Anlage um 160/170 n.Chr. wurde eine zuvor in der Nähe gelegene Stallung zunächst abgebrochen, jedoch nach der Aufgabe des Bestattungsplatzes um 235/240 n.Chr. wieder durch eine neue ersetzt. Bestattungen im Inneren der Hofanlage sind u.a. auch aus Neftenbach (Kt. Zürich) bekannt. Bei den hier während der zweiten Holzbauphase (Mitte bis 80er Jahre des 1. Jh. n.Chr.) an drei unterschiedlichen Stellen nahe der Hofeinfriedung Bestatteten handelt es sich nach Ausweis der acht einfachen Brandgräber allerdings kaum um Angehörige der Gutsbesitzerfamilie, sondern wohl eher um abhängige Landarbeiter. Während die zwei südöstlichen Gräbergruppen noch Bezüge zu einigen Nebengebäuden erkennen lassen, liegt die nordwestliche weit von der bekannten Bebauung entfernt. Die Gleichzeitigkeit der ihr zugehörigen drei Gräber und Hinweise auf Doppelbestattungen geben der Überlegung Raum, daß es sich hierbei vielleicht um Opfer einer Krankheit gehandelt haben könnte. Abgesehen von solchen Einzelfällen und dem wohl häufigen Vorkommen von Neugeborenenskeletten, so u.a. in Dietikon (Kt. Zürich) oder wiederum auch Neftenbach (Kt. Zürich), wurden Bestattungen im ummauerten Kernbereich des Hofes bislang eher selten angetroffen. Leider ist auch der Nachweis externer Gräber nicht sehr häufig und darüber hinaus mit zunehmender Entfernung, wie etwa bei einer 1200m vom Haupthaus entfernte Köperbestattung (2./3. Jh. n.Chr.) in Worb (Kt. Bern), der Diskussion unterworfen, inwieweit sie überhaupt noch auf den jeweiligen Gutshof zu beziehen sind. Weitere Hinweis externer, teils bis ins Frühmittelalter fortlaufender Bestattungsplätze liegen u.a. etwa aus Obfelden (Kt. Zürich) und Orbe (Kt. Vaud) vor.

Christian Miks

Agustoni 1992 C. Agustoni, La villa de Morat/Combette. In: Le passé apprivoisé.

Archéologie dans le canton de Fribourg. Exposition Fribourg, 18. septembre-1er

novembre 1992 (Fribourg 1992) 110f.

Agustoni u.a. 1996 C. Agustoni / M. Fuchs, Colonnes et balustrades peintes à Morat.

In: Fuchs 1996, 10f..

Ammann-Feer 1937 P. Ammann-Feer, Eine römische Siedlung bei Ober-Entfelden.

Argovia 48, 1937, 139ff..

Bacher 1990 R. Bacher, Das Badegebäude des römischen Gutshofes Wiedlisbach-Niderfeld.

Arch. Bern 1, 1990, 165ff..

Banateanu u.a. 1996 D. V. Banateanu / M. Golubic / F. Saby, La villa gallo-romaine

de Vallon. In: Fuchs 1996, 27ff..

Barbet 1997 G. Barbet / P. Gandel, Chassey-Lès- Montbozon (Haute-Saône)

- Un etablissement rural gallo-romain. Annales Littéraires de l'Université de

Franche-Comté, 627. Série archéologie n° 42 (Paris

1997).

Bénard u.a. 1994 J. Bénard / M. Mangin / R. Goguey / L. Roussel,

Les agglomérations antiques de Côte-d'Or. Annales Littéraires

de l'Université de Besan¸on, 522. Série archéologie

n° 39 (Paris 1994).

Blondel u.a. 1922 L. Blondel / G. Darier, La villa romaine de la Grange, Genève,

Anz. Schweizer. Altkde. 24, 1922, 72ff..

Boisaubert u.a. 1992 J.-L. Boisaubert / M. Bouyer / T. Anderson / M. Mauvilly

/ C. Agustoni / M. Moreno Conde, Quinze années de fouilles sur le tracé de

la RN1 et ses abords. Arch. Schweiz 15, 1992, 41ff..

Bonstetten 1858 G. von Bonstetten, Die Merkur-Statuette von Ottenhusen, Kt.

Luzern. Der Geschichtsfreund 14, 1858, 100ff..

Bouffard 1942 P. Bouffard, Ein römisches Pflugeisendepot aus Büron.

Ur-Schweiz 6, 1942, 71ff..

Bosch 1930 R. Bosch, Die römische Villa im Murimooshau (Gemeinde Sarmenstorf,

Aargau). Anz. Schweizer. Altkde. 32, 1930, 15ff..

Bosch 1958 R. Bosch, Die römische Villa im Murimooshau (Gemeinde Sarmenstorf).

Heimatkde. aus dem Seetal 32, 1958, 3ff..

Bratschi u.a. 1982 S. Bratschi / P. Corfu / A.-P. Krauer, Le matériel

archéologique recueilli dans la villa de Cuarnens. Etudes de Lettres,

Université de Lausanne No 1, 1982, 77ff..

Bujard u.a. 2002 J. Bujard / J.-d. Morerod, Colombier NE, de la villa au château

- L'archéologie à la recherche d'une continuité. In: Windler

u.a. 2002, 49ff..

Châtelain 1976 H. Châtelain, La villa romaine de Commugny. Helvetia

Arch. 7, 1976, 39ff..

Colombo 1982 M. Colombo, La villa gallo-romaine d'Yvonand-Mordagne et son cadre

rural. Etudes de Lettres, Université de Lausanne No 1, 1982, 85ff..

Courvoisier 1963 J. Courvoisier, Les Monumnets d'art et d'histoire du canton

de Neuchâtel 2 (Basel 1963).

Degen 1957 R. Degen, Eine römische Villa rustica bei Olten. Ur-Schweiz

21, 1957, 36ff..

Degen 1957 R. Degen, Fermes et villas romaines dans le canton de Neuchâtel.

Helvetia Arch. 11, 1980, 152ff..

Demarez 2001 J.-D. Demarez, Rèpertoire archéologique du canton

Jura du 1er siécle avant J.-C. au VIIe siècle après J.-C.

Cahier d'Archéologie Jurassienne12 (Porrentruy 2001).

Deschler-Erb 1999 E. Deschler-Erb, "Made in Switzerland" Kasserollen

vom Typ Biberist. Arch. Schweiz 22, 1999, 96ff..

Deschler-Erb 2003 E. Deschler-Erb, Une applique de bride découverte à Biberist

SO. A propos d'un nouveau type. Jahrb. SGUF 86, 2003, 186ff..

Drack 1943 W. Drack, Die römische Villa von Bellikon-Aargau. Zeitschrift

für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 5, 1943, 86ff..

Drack 1945 W. Drack, Das römische Bauernhaus von Seon-Biswind. Argovia

57, 1945, 221ff..

Drack 1950 W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz. Monographien

zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 8 (Basel 1950)

Drack 1959 W. Drack, Neue Entdeckungen zu römischen Gutshöfen im

Kanton Zürich 1958. Ur-Schweiz 23, 1959, 30ff..

Drack 1964 W. Drack, Das römische Brunnenhaus bei Seeb (Gem. Winkel, Kt.

Zürich). Ur-Schweiz 28, 1964, 99ff..

Drack 1964/1967 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb. Provisorischer

Führer (Zürich 1964 und 1967).

Drack 1967 W. Drack, Die Funde aus der römischen Villa von Grenchen-Breitholz

und ihre Datierung. Jahrb. Solothurn. Gesch. 40, 1967, 445ff..

Drack 1969/1981 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb. Archäologische

Führer der Schweiz 1 (Basel 1969 u. 1981).

Drack 1970 W. Drack, Der römische Gutshof Seeb. Helvetia Arch. 1, 1970,

38ff..

Drack 1974 W. Drack, Die römische Wandmalerei von Buchs. Arch. Korrbl.

4, 1974, 365f..

Drack 1975 W. Drack, Die Gutshöfe. In: Ur- und frühgeschichtliche

Archäologie der Schweiz 5: Die römische Epoche (Basel 1975) 49ff..

Drack 1976 W. Drack, Die römische Kryptoportikus von Buchs ZH und ihre

Wandmalerei, Archäologische Führer der Schweiz 7 (Basel 1976).

Drack 1978 W. Drack, Ruine eines römischen Herrenhauses in Obermeilen.

Heimatbuch Meilen 1978, 5ff..

Drack 1980 W. Drack, Das römische Herrenhaus von Ottenhusen in der Gemeinde

Hohenrain LU. In: Festschrift G. Boesch (Schwyz 1980) 113ff..

Drack 1990 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb, Gem. Winkel. Ausgrabungen

1958-1969. Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Archäologische Monographie

8 (Zürich 1990).

Drack 1986 W. Drack, Römische Wandmalerei aus der Schweiz (Feldmeilen

1986).

Drack u.a. 1988 W. Drack / R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz (Stuttgart-Jona

1988).

Dubois u.a. 2001 Y. Dubois / C.-A. Paratte, La pars urbana de la villa gallo-romaine

d'Yvonand VD-Mordagne. Rapport intermédiaire. Jahrb. SGUF 84, 2001,

43ff..

Ebnöther 1991 C. Ebnöther, Die Gartenanlage in der pars urbana des

Gutshofes von Dietikon. Arch. Schweiz 14, 1991, 250ff..

Ebnöther u.a.1993-1994 C. Ebnöther / J. Leckebusch, Siedlungsspuren

des 1.-4. Jh. n.Chr. in Wetzikon-Kempten. Archäologie im Kanton Zürich

- Ber. Kantonsarch. Zürich 13, 1993-1994, 199ff..

Ebnöther 1995 C. Ebnöther, Der römische Gutshof in Dietikon.

Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 25 (Zürich-Egg 1995).

Ebnöther u.a. 1996 C. Ebnöther / J. Rychener, Dietikon und Neftenbach

ZH: Zwei vergleichbare Gutshöfe?. Jahrb. SGUF 79, 1996, 204ff..

Ebnöther u.a. 2002 C. Ebnöther / J. Monnier, Ländliche Besiedlung

und Landwirtschaft. In: Flutsch u.a. 2002, 135ff..

Eggenberger u.a. 1992 P. Eggenberger / L. Auberson, Saint-Saphorin en Lavaux.

Le site gallo-romain et les édifices qui ont précédé l'église.

Cahiers d'Archéologie Romande 56 (Lausanne 1992).

Engel 1971 J. Engel, Une villa romaine à Marly, Fribourg. Helvetia Arch.

2, 1971, 65ff..

Ettlinger 1946 E. Ettlinger, Die Kleinfunde der römischen Villa von Bennwil.

Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland 16, 1946,

57ff..

Ewald u.a. 1978 J. Ewald / A. Kaufmann-Heinimann, Ein römischer Bronzedelphin

aus Munzach bei Liestal BL. Arch. Schweiz 1, 1978, 23ff..

Felka u.a. 1982 H. Felka / F. Loi-Zedda, La villa gallo romaine de Cuarnens.

Etudes de Lettres, Université de Lausanne No 1, 1982, 49ff..

Fellmann 1949 R. Fellmann, Neues vom "Römerbad" in Zofingen,

Ur-Schweiz 13, 1949, 23ff..

Fellmann 1950 R. Fellmann, Ein Tischfuß aus der römischen Villa

von Rekingen. Ur-Schweiz 20, 1956, 42ff..

Fellmann 1950 R. Fellmann, Die gallo-römische Villa rustica von Hinterbohl

bei Hölstein. Baselbieter Heimatb. 5, 1950, 28ff..

Ferdière 1988 A. Ferdière, Les campagnes en Gaule romaine. 1.

Les hommes et l'environnement en Gaule rurale (52 av. J.-C. - 486 ap. J.-C.)

(Paris 1988).

Fetz u.a. 1997 H. Fetz / Ch. Meyer-Freuler, Triengen, Murhubel. Ein römischer

Gutshof im Suretal. Archäologische Schriften Luzern 7 (Luzern 1997).

Flückiger 1941 W. Flückiger, Die römischen Ausgrabungen in Aeschi

1940

- Vorbericht. Jahrb. Solothurn. Gesch. 14, 1941, 173ff..

Flutsch u.a. 1989 L. Flutsch, Campagne de fouilles à Orbe VD-Boscéaz

1988. Bilan provisoire. Jahrb. SGUF 72, 1989, 281ff..

Flutsch u.a. 2002 L. Flutsch / U. Niffeler / F. Rossi, Die Schweiz vom Paläolithikum

bis zum frühen Mittelalter. 5. Römische Zeit (Basel 2002).

Francillon u.a. 1983 F. Francillon / D. Weidmann, Photographie aérienne

et archéologie vaudoise. Arch. Schweiz 6, 1983, 2ff..

Fuchs 1992 M. Fuchs, Ravalements à Vallon - Les peintures de la villa.

Arch. Schweiz 15, 1992, 86ff..

Fuchs 1996 M. Fuchs, Fresques romaines. Trouvailles fribourgeoises. Catalogue

d'exposition (Fribourg 1996).

Fuchs 2001 M. Fuchs, La mosaïque de dite de Bacchus et d'Ariane à Vallon.

In: Paunier u.a. 2001, 190ff..

Fuchs 2000 M. Fuchs, Vallon. Römische Mosaiken und Museum. Archäologische

Führer der Schweiz 31 (Fribourg 2000).

Fuchs u.a. 2002 M. Fuchs / F. Saby, Vallon entre Empire gauloise et 7e siècle.

In: Windler u.a. 2002, 59ff..

Furrer 1916 A. Furrer, Die römische Baute in Gretzenbach. Anz. Schweizer.

Altkde. 16, 1914, 187ff..

Gardiol 1990 J.-B. Gardiol, La villa gallo romaine de Vallon FR: suite des

recherches. Jahrb. SGUF 73, 1990, 155ff..

Gardiol u.a.1990 J.-B. Gardiol / S. Rebetez / F. Saby, La villa gallo-romaine

de Vallon FR. Une seconde mosaïque figurée et un laraire. Arch.

Schweiz 13, 1990, 169ff..

Germann u.a. 1957 O. Germann / E. Ettlinger, Untersuchungen am römischen

Gutshof Seeb bei Bülach. Jahrb. SGU 46, 1957, 59ff..

Gersbach 1958 E. Gersbach, Die Badeanlage des römischen Gutshofes von

Oberentfelden im Aargau. Ur-Schweiz 22, 1958, 33ff..

Gerster 1923 A. Gerster, Eine römische Villa in Laufen (Berner Jura).

Anz. Schweizer. Altkde. 25, 1923, 193ff..

Gerster 1941 A. Gerster, Römische Villa bei Grenchen. Ur-Schweiz 5, 1941,

8ff..

Gerster 1973 A. Gerster, Der römische Gutshof in Seeb: Rekonstruktionsversuche.

Helvetia Arch. 4, 1973, 62ff..

Gerster 1976 A. Gerster, Römische und merowingische Funde in Develier.

Helvetia Arch. 7, 1976, 30ff..

Gerster 1976a A. Gerster, Ein römisches Ziegellager bei Münchwilen

AG. Helvetia Arch. 7, 1976, 112ff..

Gerster 1983 A. Gerster, Die gallo-römische Villenanlage von Vicques.

Rekonstruktion einer Archäologischen Arbeit von Alban Gerster (Porrentruy

1983).

Gerster-Giambonini 1978 A. Gerster-Giambonini, Der römische Gutshof im

Müschhag bei Laufen. Helvetia Arch. 9, 1978, 2ff..

Glauser u.a. 1996 K. Glauser / M. Ramstein / R. Bacher, Tschugg - Steiacher.

Prähistorische Fundschichten und römischer Gutshof. Schriftenreihe

der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (Bern 1996).

Gessner 1908 A. Gessner, Die römischen Ruinen bei Kirchberg. Anz. Schweizer.

Altkde. 10, 1908, 24ff..

Gonzenbach 1961 V. von Gonzenbach, Die römischen Mosaiken der Schweiz.

Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 13 (Basel 1961).

Gonzenbach 1963 V. von Gonzenbach, Die Verbreitung der gestempelten Ziegel

der im 1. Jahrhundert n.Chr. in Vindonissa liegenden römischen Truppen.

Bonner Jahrb. 163, 1963, 76ff..

Gonzenbach 1974 V. von Gonzenbach, Die römischen Mosaiken von Orbe. Archäologische

Führer der Schweiz 4 (Zürich 1974).

Grütter 1963-1964 H. Grütter, Vier Jahre archäologische Betreuung

des Nationalstrassenbaus im Kanton Bern. Jahrb. Bern. Hist. Mus. 43-44; 1963-1964,

471ff..

Grütter u.a. 1965-1966 H. Grütter / A. Bruckner, Der Gallo-römische

Gutshof auf dem Murain bei Ersigen. Bern. Hist. Mus. 45-46; 1965-1966, 373ff..

Haldimann 1985 M.-A., Marly (Sarine). Les Râpettes. Archéologie

fribourgeoise, chronique archéologique 1985, 34ff.

Haldimann u.a. 2001 M.-A. Haldimann / P. André / E. Broillet-Ramjoué /

M. Poux, Entre résidence indigène et domus gallo-romaine: le

domaine antique du Parc de La Grange (GE). Arch Schweiz 24/4, 2001, 2ff..

Haller von Königsfelden 1812/1817 F. L. Haller von Königsfelden,

Helvetien unter den Römern II - Topographie von Helvetien unter den Römern

(Bern-Leipzig 1812; 2. verb. Aufl. 1817).

Hartmann 1975 M. Hartmann, Der römische Gutshof von Zofingen. Archäologische

Führer der Schweiz 6 (Brugg 1975).

Hartmann 1979 M. Hartmann, Zwei römische Gutshöfe im Bezirk Baden.

Badener Neujahrsblätter 54, 1979, 44ff..

Hartmann u.a. 1985 M. Hartmann / H. Weber, Die Römer im Aargau (Aarau-Frankfurt

a.M.-Salzburg 1985).

Hartmann u.a. 1989 M. Hartmann / D. Wälchli, Die römische Besiedlung

von Frick. Archäologie der Schweiz 12, 1989, 71ff..

Hedinger 1997-1998 B. Hedinger, Zur römischen Epoche im Kanton Zürich.

Ber. Kantonsarch. Zürich 15, 1997-1998, 293ff..

Henny 1992 C. Henny, La villa romaine de Commugny. Mémoire d'archéologie

provinciale ramaine présenté à l'Université de

Lausanne (Lausanne 1992).

Heuberger 1915 S. Heuberger, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa im Jahre

1914. I. Teil. Reste einer römischen Villa in Rüfenach. Anz. Schweizer.

Altkde. 17, 1915, 274ff..

Hidber u.a. 1997 A. Hidber / K. Roth-Rubi (Hrsg.), Beiträge zum Bezirk

Zurzach in römischer und frühmittelalterlicher Zeit. Separatdruck

aus Argovia 108 (Aarau 1997).

Hinz 1970 H. Hinz, Germania Romana III. Römisches Leben auf germanischem

Boden. Gymnasium Beihefte 7 (Heidelberg 1970).

Hoek u.a. 2001 F. Hoek / V. Provenzale / Y. Dubois, Der römische Gutshof

von Wetzikon-Kempten und seine Wandmalerei. Arch. Schweiz 24/3, 2001, 2ff..

Hofer 1915 P. Hofer, Römische Anlagen bei Ütendorf und Uttigen. Anz.

Schweizer. Altkde. 17, 1915, 19ff..

Horisberger 2002/2003 B. Horisberger, Neue Ausgrabungen im römischen Gutshof

von Oberweningen ZH. Jahresheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins

32, 2002/2003, 32ff..

Horisberger 2004 B. Horisberger, Der Gutshof in Buchs und die römische

Besiedlung im Furttal. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich

37 (Zürich-Egg 2004).

Hüsser 1940 P. Hüsser, Das Römerbad in Zurzach. Argovia 52,

1940, 265ff..

Hufschmid 1983/85 M. Hufschmid, Der römische Gutshof von Oberweningen.

Jahresheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins 23, 1983/85.

Jahn 1850 A. Jahn, Der Kanton Bern, deutschen Teils, antiquarisch und topographisch

beschrieben (Bern-Zürich 1850).

Joos 1985 M. Joos, Die römischen Mosaiken von Munzach. Arch. Schweiz 8,

1985, 86ff..

Juillerat u.a. 1997 C. Juillerat / F. Schifferdecker, Guide archéologique

du Jura et du Jura bernois (Porrentruy 1997).

Kapossy 1966 B. Kapossy, Römische Wandmalereien aus Münsingen und

Hölstein. Acta Bernensia 4 (Bern 1966).

Kaenel u.a. 1980 H.-M. von Kaenel / M. Pfanner, Tschugg - Römischer Gutshof.

Grabung 1977 (Bern 1980).

Katalog Dijon 1990 Musée Archéologique Dijon, Il était

un fois la Côte-d'Or. 20 ans de recherches archéologiques (Paris

1990).

Keller 1844 F. Keller, Die römischen Gebäude bei Kloten. Mitt. Ant.

Ges. Zürich 1/2, 1844, 1ff..

Keller 1846/1947 F. Keller, Goldschmuck und christliche Symbole gefunden zu

Lunnern im Kanton Zürich. Mitt. Ant. Ges. Zürich 3, 1846/1847, 126ff..

Keller 1864 F. Keller, Statistik der römischen Ansiedlungen in der Ostschweiz.

Mitt. Ant. Ges. Zürich 15/3 (Zürich 1864).

Kühne u.a. 1983 E. Kühne / S. Menoud, Bösingen. Freiburger Archäologie,

Archäologischer Fundbericht 1983, 34ff..

Kunnert 2001 U. Kunnert, Römische Gutshöfe. Zürcher Archäologie

5 (Zurich-Egg 2001).

La Roche 1910 F. La Roche, Römische Villa in Ormalingen. Basler Zeitschr.

Gesch. u. Altkde. 9, 1910, 77ff..

La Roche 1940 F. La Roche, Römische Villa Bennwil. Tätigkeitsberichte

der Naturforschenden Gesellschaft Baselland 11, 1936-1938, 130ff..

Laur-Belart 1925 R. Laur-Belart, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa

im Jahre 1923. II. Eine römische Villa in Bözen. Anz. Schweizer.

Altkde. 27, 1925, 65ff..

Laur-Belart 1929 R. Laur-Belart, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa

1928. Anz. Schweizer. Altkde. 31, 1929, 92ff..

Laur-Belart 1952 R. Laur-Belart, Der römische Gutshof von Oberentfelden

im Aargau. Ur-Schweiz 16, 1952, 9ff..

Laur-Belart u.a.1953 R. Laur-Belart / T. Strübin, Die römische Villa

von Munzach bei Liestal. Ur-Schweiz 17, 1953, 1ff..

Lehner 1980 H. Lehner, Ausgrabungen in der Pfarrkirche von Meikirch. Arch.

Schweiz 3, 1980, 118.

Lüdin 1984 O. Lüdin, Die archäologischen Untersuchungen in der

Kirche ST. Pankratius von Hitzkirch. Helvetia Arch. 219ff..

Maier-Osterwalder 1989 F. B. Maier-Osterwalder, Ein römisches Gebäude

bei Lengnau-"Chilstet". Arch. Schweiz 12, 1989, 60ff..

Martin-Kilcher 1980 S. Martin-Kilcher, Die Funde aus dem römischen Gutshof

von Laufen-Müschhag. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischen

Jura (Bern 1980).

Masserey 1988 C. Masserey, Sondages sur le site Bronze final et gallo-romain

des Montoyes à Boécourt JU. Jahrb. SGUF 71, 1988, 189f..

Meier 1900 S. Meier, Die römische Anlage im Schalchmatthau, Gemeinde Ob.-Lunkhofen.

Anz. Schweizer. Altkde. 2, 1900, 246ff..

Mellet 1899 J. Mellet, Les Fouilles de Buy, entre Cheseaux et Morrens (Vaud).

Anz. Schweizer. Altkde. 1, 1899, 13ff..

Menoud u.a. 1983 S. Menoud / J.-L. Boisaubert / M. Bouyer, Marly-le Grand (Sarine).

Les Râpettes. Archéologie fribourgeoise, chronique archéologique

1983, 54ff..

Meyer-Freuler 1988 C. Meyer-Freuler, Die römischen Villen von Hitzkirch

und Grossdietwil - ein Beitrag zur römischen Besiedlung im Kanton Luzern.

Arch. Schweiz 11, 1988, 79ff..

Mottier 1960/1961 Y. Mottier, Ein neues Ökonomiegebäude des römischen

Gutshofes bei Seeb. Jahrb. SGU 48, 1960/1961, 95ff..

Müller-Beck 1957-1958 H. Müller-Beck, Die Notgrabung 1957 im Bereich

der römischen Villa auf dem Buchsi bei Köniz. Jahrb. Bern. Hist.

Mus. 37-38, 1957-1958, 249ff..

Ott u.a. 1979 E. Ott / H. Kläui / O. Sigg, Die Geschichte der Gemeinde

Neftenbach (Neftenbach 1979).

Paccolat 1989 O. Paccolat, Boécourt JU: La villa gallo-romaine des Montoyes.

Fouilles 1988. Jahrb. SGUF 72, 1989, 286ff..

Paccolat 1991 O. Paccolat, L'établissement gallo romain de Boécourt,

Les Montoyes (JU, Suisse). Cahier d'Archéologie Jurassienne1 (Porrentruy

1991).

Paratte 1994 C.-A. Paratte, Rapport préliminaire sur la campagne de

fouille d'Orbe VD-Boscèaz 1993. Jahrb. SGUF 77, 1994, 148ff..

Paratte u.a. 1994 C.-A. Paratte / Y. Dubois, La villa gallo-romaine d'Yvonand

VD-Mordagne. Rapport préliminaire. Jahrb. SGUF 77, 1994, 143ff..

Paunier 1981 D. Paunier, La céramique gallo-romaine de Genève

(Genève-Paris 1981).

Paunier u.a. 2001 D. Paunier / C. Schmidt (Hrsg.), La mosaïque gréco-romaine

VIII. Actes du 8e Colloque international pour l'etude de la mosaïque antique

et médiévale - Lausanne, 6-11 octobre 1997. Cahiers d'archéologie

Romande 85-86 (Lausanne 2001).

Pavlinec 1992 M. Pavlinec, Zur Datierung römerzeitlicher Fundstellen in

der Schweiz. Jahrb. SGUF 75, 117ff..

Peissard 1943-1945 N. Peissard, Archäologische Karte des Kantons Freiburg.

Beitr. Heimatkde. Sensebezirk 17, 1943-1945, 4ff..

Peter 1995 C. Peter, La villa gallo-romain de Buix dans la vallée de

l'Allaine (JU). Arch. Schweiz 18, 1995, 25ff..

Poget 1934 S.W. Poget, L'Urba romaine. Aper¸u général.

Rev. Hist. Vaudoise 42, 1934, 257ff..

Primas u.a. 1992 M. Primas / P. Della Casa / B. Schmid-Sikimic, Archäologie

zwischen Vierwaldstättersee und Gotthard. Siedlungen und Funde der ur-

und frühgeschichtlichen Epochen. Universitätsforschungen zur prähistorischen

Archäologie 12 (Bonn 1992).

Quiquerez 1844 A. Quiquerez, Notice historique sur quelques monuments de l'ancien

Evêché de Bâle. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft

Zürich 2, 1844, 85f..

Quiquerez 1862 A. Quiquerez, Le Mont-Terrible (Porrentruy 1862).

Ramstein 1998 M. Ramstein, Worb - Sunnhalde. Ein römischer Gutshof im

3. Jahrhundert (Bern 1998).

Rapin 1982 C. Rapin, Villas romaines de environs de Lausanne. Etudes de Lettres,

Université de Lausanne No 1, 1982, 29ff..

Rebetez 1992 S. Rebetez, Zwei figürlich verzierte Mosaiken und ein Lararium

aus Vallon (Schweiz) - Les deux mosaïques figurées et le laraire

de Vallon (Suisse). Antike Welt 23, 1992, 3ff..

Reymond 2001 S. Reymond / E. Broillet-Ramjoué, La villa romaine de Pully

et ses peintures murales. Guides archéologiques de la Suisse 32 (Pully

2001).

Ribaux u.a. 1984 Ph. Ribaux / G. De Boe, La villa de Colombier. Fouilles récentes

et nouvelle évaluation. Arch. Schweiz 7, 1984, 79ff..

Robert-Charrue 1999 C. Robert-Charrue, La Céramique gallo-romain de

la villa de Vicques (JU, Suisse). Mémoire de licence, Universités

de Neuchâtel et Lausanne (1999).

Rothé 2001 M.-P. Rothé, Le Jura. Carte Archeologique de la Gaule

39 (Paris 2001).

Roth-Rubi 1986 K. Roth-Rubi, Die Villa von Stutheien/Hüttwilen TG. Ein

Gutshof der mittleren Kaiserzeit. Antiqua 14 (Basel 1986).

Roth-Rubi 1994 K. Roth-Rubi, Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft

im Gebiet der Helvetier (Schweizer Mittelland) während der Kaiserzeit.

In: H. Bender / H. Wolf (Hrsg.), Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft

in den Rhein-Donau-Provinzen des römischen Reiches. Kolloquium Passau

1991. Passauer Universitätsschr. Arch. 2 (Espelkamp 1994) 309ff..

Roth-Rubi 1987 K. Roth-Rubi / U. Ruoff., Die römische Villa im Loogarten,

Zürich-Altstetten - Wiederaufbau vor 260 n.Chr.? Jahrb. SGUF 70, 1987,

145ff..

Roth-Rubi u.a.1992 K. Roth-Rubi / D. Hintermann, Birmenstorf AG, Huggebüel:

Archäologische Funde noch einmal betrachtet. Jahresber. Ges. Pro Vindonissa

1992, 25ff..

Russenberger 2001 C. Russenberger, Siedlungsbilder der Blütezeit. In:

A. Furger / C. Isler-Kerényi / S. Jacomet / C. Russenberger / J. Schibler,

Die Schweiz zur Zeit der Römer. Multikulturelles Kräftespiel vom

1. bis 5. Jahrhundert. Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz 3

(Zürich 2001) 131ff..

Rychener 1990 J. Rychener, Der römerzeitliche Gutshof von Neftenbach ZH

- Steinmöri. Arch. Schweiz 13, 1990, 124ff..

Rychener 1999 J. Rychener, Der römische Gutshof in Neftenbach. Monographien

der Kantonsarchäologie Zürich 31 (Zürich-Egg 1999).

Saby 1995 F. Saby, Marly (Sarine). Les Râpettes. Archéologie fribourgeoise,

chronique archéologique 1995, 48ff..

Saby 2001 F. Saby, La mosaïque de la Venatio de Vallon et son système

d'évacuation d'eau. In: Paunier u.a. 2001, 328ff..

Scherer 1916 P. E. Scherer, Die römische Niederlassung in Alpnachdorf.

Mitt. Ant. Ges. Zürich 27/4, 1916, 227ff..

Schnyder 1916 W. Schnyder, Die römische Siedlung auf dem Murhubel bei

Triengen, Kanton Luzern. Geschichtsfreund 71, 1916, 259ff..

Schucany 1986 C. Schucany, Der römische Gutshof von Biberist-Spatalhof.

Ein Vorbericht. Jahrb. SGUF 69, 1986, 199ff..