Die Nachweise von vorrömischen, LT D-zeitlichen Siedlungsplätzen im Areal bzw. nächst römischer Gutshöfe sind bislang hauptsächlich in Nordnoricum vorhanden, Beispiele sind im Hinterland von Iuvavum-Salzburg (Salzburg-Liefering, Salzburg-Morzg, Salzburg-Hellbrunn, Loig/Wals, Puch bei Hallein, Goldegg), Ovilavis-Wels (Neubau) und Flavia Solva-Wagna (Södingberg) gesichert.

Aussehen

Die landwirtschaftliche Produktion spätkeltischer Zeit wird zum einen durch die Bewohner der offenen Siedlungen (z.B. in Neubau) betrieben, zum anderen sind geringe Hinweise auf Einzelgehöfte anhand der Befunde in Hellbrunn (Blockbau, 8,6 m², 3,45 × 2,5 m) und Puch bei Hallein (Ständerbauten) gegeben, die jeweils im näheren Umfeld römischer Villen dokumentiert sind.

|

||

Hellbrunn

|

Puch

bei Hallein

|

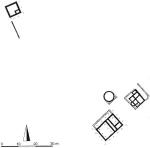

Rechteckhöfe mit künstlichen Begrenzungen sind in Nordnoricum anhand der Viereckschanzen von Pocking-Hartkirchen, Biburg, Truchlaching, Sondermoning, Göming, Lochen-Stullerding und Moosbach-Waasen erfassbar. In Pocking-Hartkirchen können Nachweise der typischen Umgangshäuser in Holzständerkonstruktion (177 m², 15,5 × 11,4 m) erbracht werden.

Pocking-Hartkirchen |

Pocking-Hartkirchen |

Ungebrochene Entwicklungen ländlicher Siedlungen von der späten Eisenzeit bis zur Römerzeit sind nicht nachweisbar.

a) Geomorphologische Grundlagen/Verkehrswege

Die Lage der vier Befunde mit einheimischen Traditionen (Hohenstein,

Bachloh/Bad Wimsbach, Marzoll, Loig/Wals) ist zumeist abseits der

Haupverkehrsrouten auf Hochebenen bzw. markanten Kuppen festzustellen;

ausschließlich für Loig/Wals ist die Nähe zu einem Verkehrsknotenpunkt

und Siedlungszentrum (Iuvavum-Salzburg) gegeben.

|

|

Loig/Wals |

Loig/Wals |

b) Zeitpunkt der Entstehung

Die Datierung der auf einheimischen Traditionen fußenden Gehöfte ist aufgrund der mangelhaften Fund-/Befundvorlagen zumeist nicht möglich. Ein Zeitansatz ab dem 1. Jh. n. Chr. ist für nicht näher spezifizierbare Holzbaubefunde unter den Steinbauperioden des Gutshofs von Marzoll anzunehmen, für den ältesten Bauzustand des Gebäudes C von Loig/Wals wird eine Entstehungszeit während der mittleren Jahrzehnte des 1. Jhs. n. Chr. postuliert.

c) Aussehen

Die Charakteristika der auf einheimischen Traditionen fußenden Gehöfte sind in erster Linie an den Wohngebäuden, Ein- bzw. Mehrraumhäuser mit einem quadratischen bis rechteckigen Kernraum, zu erfassen (Hohenstein, Bachloh/Bad Wimsbach). In Hohenstein, Südnoricum, weist das Wohnhaus 221 m² Grundfläche (16 × 13,8 m) und einen Keller auf. Das Wohnhaus befindet sich gemeinsam mit einem Wirtschaftsgebäude in einem eingefriedeten unregelmäßig viereckigen Areal von 4066 m². Die Steinsockelfundamente tragen einen Holzständerbau.

|

Hohenstein

|

In Loig/Wals zählt ein annähernd quadratisches Gebäude mit einer

Fläche von 117 m² (10 x 11,7 m) und schmalem Umgang mit lichter Weite

von 1×1,3 m gemeinsam mit einem Einraumhaus zum ältesten Baubestand der

Villa. Umgangs- und Einraumhaus weisen Steinfundamente auf. Als

Innenausstattung

des Umgangshauses ist ein quadratisches Wasserbecken zu vermerken,

Stuck- und

Wandmalereireste könnten gleichfalls Teil des Raumdekors der ersten

Bauperiode sein. Der Bauplan

erinnert aufgrund des schmalen Umgangs an die üblichen Baumuster der

Umganghäuser in den Viereckschanzen. Im 2. Jh. n. Chr. wird das

Umgangshaus von einem Gebäude mit Portikus abgelöst.

Loig/Wals 1. Jh. n. Chr |

Loig/Wals 2. Jh. n. Chr. |

Loig/Wals 2. / 3. Jh. n. Chr. |

(an Einzelbeispielen mit Ausbauphasen und Datierungen)

Zwei Befunde in Nordnoricum verdeutlichen die Verquickung von einheimischen Traditionen und Adaptionen mediterraner Vorbilder der Gehöftarchitektur:

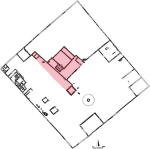

In Bachloh/Bad Wimsbach ist ein Beleg des 2. Jhs. n. Chr. vorzufinden: Das Wohnhaus von 176 m² (16 × 11 m) wird durch den annähernd quadratischen Kernraum von 27 m² (5 × 5,4 m) mit Fußbodenheizung und Wandmalerei dominiert, um den sich an zwei Seiten ein Umgang und an einer Seite ein weiterer hypokaustierter Raum mit anschließender Küche gruppieren. Die Gesamtfläche des Gutshofs von mindestens 8550 m² (95 × 90 m) ist eingefriedet. Den keltischen Traditionen entspricht das Vorhandensein des annähernd quadratischen Kernraums.

Bachloh/Bad

Wimsbach |

Bachloh/Bad Wimsbach |

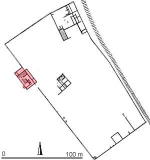

In Marzoll ist der Ausbau zu einer Villa überregionalen römischen Typs über mehrere Bauperioden hinweg zu verfolgen, wobei die ältesten Holzbauperioden nur in Teilbereichen unter den späteren, in Stein gebauten Villen flächig dokumentiert sind. Für die Anlage der Steinbauten werden demnach zum größten Teil Siedlungsstellen ohne Vorgängerbebauung gewählt.

Innenhofhaus: Der erste Ausbau in Stein (Bauperiode 4, 120/130 bis 170/180 n. Chr.) mit einer Gesamtfläche von rund 1669 m² (30 × 53 und 7,5 × 10,5 m) lässt die Gruppierung von Wohnräumen mit Estrichböden um einen Innenhof erkennen. Der hypokaustierte Kernraum mit 39 m² (6 × 6,5 m) ist an der Mittelachse des Hofs ausgerichtet und an die geradlinige Bauflucht außen angefügt, stellt also einen von den übrigen regelmäßig linear angeordneten Räumen unabhängigen Baukörper dar. Die Besonderheit dieses Raums findet auch in der jüngsten Ausbauphase dieses Gutshofs Berücksichtigung, was als weiteres Indiz für die aus lokalen Traditionen herzuleitende zentrale Bedeutung des annähernd quadratischen Kernraums als Mittelpunkt der Wohnarchitektur gelten kann.

Hallenhaus mit Portikus-Risalit-Fassade: Der jüngste Bauzustand der Villa von Marzoll (Bauperiode 5, 180 bis Mitte des 3. Jhs. n. Chr.) repräsentiert ein Hallenhaus mit Portikus-Risalit-Fassade. Die rund 626 m² (maximal 53,5 × 13,5 m) große Anlage lässt ähnlich der älteren Struktur der Bauperiode 4 den axialen Kernraum erkennen, der in Bauperiode 5 ebenso wie drei weitere Räume nunmehr mit Mosaiken ausgestattet ist. Polychrome Wandmalerei in Flächen-/Tapetenmuster ist gleichfalls festzustellen (s. unten).

|

|

|

Marzoll, Befunde im Überblick |

Marzoll, Periode 4 (120/130 bis 170/180 n. Chr.) |

Marzoll, Periode 5 (180 bis Mitte des 3. Jhs. n. Chr.) |

a) In der Nähe von Städten

In Nordnoricum ist die größte Dichte an Villenfundplätzen im näheren

Umkreis von Iuvavum-Salzburg festzustellen. Streubauhöfe sind typisch,

die in wenigen Fällen in größerem Umfang ergrabenen Haupthäuser

repräsentieren Portikusvillen (Salzburg-Liefering, Kemeting). Aus dem

1./2. Jh. n. Chr.

stammt beispielsweise die Anlage einer Portikusvilla in

Salzburg-Liefering. Das Haupthaus misst 475 m² (26,7 × 17,8 m), die

Gesamtfläche des eingehegten Grundstücks dieses Streubauhofs beträgt

18000 m² (180 × 100 m) und ist mit einem weiteren großen Wohntrakt,

einem Bad sowie mit Wirtschaftsbauten, darunter ein Ziegelbrennofen,

belegt. Das Vorkragen des Haupthauses über das umfriedete Gelände ist

mit der Befundsituation des südnorischen Gutshofs von Radvanje

vergleichbar.

|

|

Salzburg-Liefering |

Salzburg-Liefering,

Haupthaus |

b) Auf dem Land

Peristylvilla: Wenig geläufig ist bislang der Typ der Peristylvilla in Noricum, das altbekannte Beispiel aus Katsch in Südnoricum misst in der Gesamtfläche 2011 m² (48 × 41,9 m) und ist in Stein errichtet, anbei liegt ein seicht fundamentiertes Nebengebäude mit 842 m² (30,3 × 27,8 m). Das zugehörige Gräberfeld weist Bestattungen von der Mitte des 1. Jhs. n. Chr. bis in das 2. Jh. n. Chr. auf.

|

|

Katsch,

Befunde im Überblick |

Katsch, Haupthaus |

Portikusvilla: Für die einfache Portikusvilla liegt ein kleindimensioniertes Beispiel aus Zgornje Dovže in Südnoricum vor. Das Wohngebäude misst 167 m² (16,4 × 10,2 m), Reste der Umfassungsmauer und von Nebengebäuden sind vorhanden. Die Datierung in das 2. Jh. n. Chr. könnte aufgrund der beim Bau verwendeten gestempelten Ziegel aus der Produktion von Paratus und Reganus indiziert sein, jedenfalls wird in Vransko die Herstellung von entsprechend gestempelten Ziegeln für diesen Zeitabschnitt angenommen.

|

Zgornje Dovže

|

Hallenhaus mit Portikus-Risalit-Fassade: In Süd- und Nordnoricum finden sich Beispiele für Hallenhäuser mit Portikus-Risalt-Fassade. Der vollständig ausgegrabene Streubauhof von Bohova in Südnoricum besitzt eine Gesamtfläche von rund 9466 m² (98,4 × 96,2 m), auf diesem Grundstück befinden sich neben dem weitläufigen Haupthaus (maximale Länge 70 m) ein Bad, quadratische und rechteckige Nebengebäude kleinerer Dimensionen mit durchschnittlich 41 m² (6,8 × 6 m) und ein zentraler Brunnen. In Hinblick auf die Raumanordnung im Haupthaus ist wiederum ein zentraler Rechteckraum bemerkenswert mit rund 36 m² (6,5 × 5,5 m), der annähernd axialsymmetrisch im zentralen Bereich des Wohnhauses angesiedelt ist und eine Hypokaustheizung aufweist. Die Anlage wird in die zweite Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. datiert. - In Nordnoricum repräsentiert der jüngste Bauzustand der Villa von Marzoll (Bauperiode 5, 180 bis Mitte des 3. Jhs. n. Chr.) ein Hallenhaus mit Portikus-Risalit-Fassade. Die rund 626 m² (maximal 53,5 × 13,5 m) große Anlage lässt ähnlich der älteren Struktur der Bauperiode 4 den axialen Kernraum erkennen (s. oben), der in Bauperiode 5 ebenso wie drei weitere Räume nunmehr mit Mosaiken ausgestattet ist; polychrome Wandmalerei in Flächen-/Tapetenmuster ist gleichfalls festzustellen (s. unten).

|

|

Bohova |

Marzoll, Periode 5 |

Innenhofhaus mit Portikus-Risalit-Fassade bzw. Risalit-Fassade: In Engelhof, Nordnoricum, sind die Wohn- und Wirtschaftstrakte der Seitenflügel auf maximal 31 m Länge und 6 m Breite zu beobachten; die Gesamtfläche der überdachten Grundfläche dürfte rund 510 m² betragen und sich an drei Seiten um zwei Höfe gruppieren. Neben dem Hauptgebäude befindet sich ein Bad (Blocktyp). Der altgegrabene Befund wird in das 2./3. Jh. n. Chr. datiert.

|

Engelhof

|

Korridorvilla: Ein einfaches

Beispiel für eine Korridorvilla liegt

in Altheim-Simetsberg, Nordnoricum, vor. Ebenda kann

ein Wohnhaus von 168 m² (14 × 12 m) Grundfläche mit Mittelkorridor

und nachträglich angebauter Portikus dokumentiert werden. Der annähernd

quadratische Kernraum 49 m² (6,5 × 7,5 m) lässt Anklänge an die Ein-

und Mehrraumhäuser einheimischer Tradition erkennen, die

Pfostenstellung rund um das Gebäude zeigt Bezüge zum spätkeltischen Typ

des Umgangshauses. Neben dem

Wohngebäude und zugleich auf dieses bezogen liegt das Badegebäude

(Blocktyp). Abseits des Wohngebäudes liegt ein gleichfalls mit

Pfostenstellung versehenes Einraumhaus von 54 m² (7,5 × 7,2 m), welches

mit

nachträglichem Einbau zu einem Mehrraumhaus erweitert ist. Mosaikreste

aus einer Grubenverfüllung im

Hausinneren dieses Ein-/Mehrraumhauses könnten auf einen entsprechenden

Bodenbelag hindeuten. Die Siedlungstätigkeit in Altheim-Simetsberg

setzt in flavischer Zeit ein, die Portikus wurde in der jüngsten

Bauperiode an das Hauptgebäude angefügt.

|

|

| Altheim-Simetsberg,

Befunde im Überblick |

Altheim-Simetsberg

|

| Deutliche strukturelle Veränderungen während des 1. bis frühen 3. Jhs. n. Chr. sind in Noricum aufgrund der fehlenden Befund-/Fundvorlagen nicht mit der nötigen Stringenz nachzuvollziehen. In Altheim-Simetsberg könnte eventuell davon ausgegangen werden, dass der in spätkeltischer Tradition stehende Typ des Umgangshauses in einem jüngeren Entwicklungsschritt von einem Gebäudetyp mit Portikus abgelöst wird. Die Errichtung von Badegebäuden dürfte dieser jüngeren Periode zuzurechnen sein. | ||

Altheim-Simetsberg, Umgangshäuser |

Altheim-Simetsberg, Korridorvilla mit Portikus, Badegebäude |

a) Bäder

Elling/Moosdorf |

Befunde von Bädern sind bislang hauptsächlich in Nordnoricum belegt. Als typische

Bauform gilt der Blocktyp, so z. B. in Elling/Moosdorf, wo eine Anlage

mit fünf Räumen, davon vier mit Hypokausten, an der Hofmauer der Villa

errichtet ist (2. Jh. und erste

Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.). |

|

| Elling/Moosdorf,

Befunde im Überblick |

b) Heizung

Hypokaustheizungen sind in Teilbereichen der Haupt-, seltener auch in Teilen der Nebengebäude und in den Bädern ab dem 2. Jh. n. Chr. üblich.

c) Mosaik

Üblichweise

ist mit dem vermehrten Vorkommen von Mosaikböden in

norischen Gutshöfen nicht vor dem 3. Jh. n. Chr. zu rechnen, in Noricum

sind die

meisten Nachweise im Umland des städtischen Zentrums Iuvavum-Sazburg

vorhanden. In Loig/Wals, Nordnoricum, erfolgt die Verlegung von

Mosaikböden im Nebengebäude (Gebäude

D) nicht vor dem 3. Jh. n. Chr. In

Marzoll, Nordnoricum, lässt sich aufgrund der

Befundabfolgen die Ausstattung mit Mosaikböden ausschließlich im

letzten Bauzustand, also nach 180 n. Chr., belegen. Sowohl Ranken- als

auch Peltendekor sind ebenda vorhanden. |

|||

Marzoll,

Periode 5 Räume mit Mosaikböden (blau) |

Marzoll

|

Marzoll

|

d) Wandmalerei

| Felderdekoration: In Bachloh/Bad Wimsbach, Nordnoricum, sind einfache Felderdekorationen mit bunten Streifen auf weißem Grund und Stuckleisten im 2. Jh. n. Chr. im Eingangsbereich und in den beiden Wohnräumen nachzuweisen. | ||

| Bachloh/Bad

Wimsbach, Räume mit dekorativer Wandmalerei (rot) |

Bachloh/Bad Wimsbach

|

| Flächen-/Tapetenmuster: Entsprechend den Befunden von Marzoll, Nordnoricum, werden die polychromen floralen Flächenmuster nicht vor dem späten 2. Jh. n. Chr. im Wohnbereich aufgebracht. | |||

| Marzoll,

Periode 5, Räume mit dekorativer Wandmalerei (rot) |

Marzoll

|

Marzoll

|

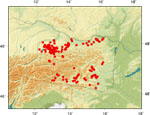

a) Geomorphologische Grundlagen/Verkehrswege

Entsprechend dem

bislang bekannten Verteilungsmuster der römischen Villen in Noricum

lässt sich feststellen, dass die Nähe zu den Hauptverkehrsrouten nicht

das bestimmende Kriterium bei der Standortwahl ist. Dies zeigt sich am

deutlichsten anhand der Fundplätze an der Straße Iuvavum-Ovilavis, wo

die Mehrzahl der Villen abseits des Straßenkörpers situiert ist. Von

Bedeutung bei der Anlage der Gehöfte ist häufig die Nähe zu den

städtischen Zentren. Der Cluster im Umland von Iuvavum-Salzburg ist

hierfür der beste Beleg, Ähnliches lässt sich auch für Ovilavis-Wels,

Virunum-Zollfeld und Flavia Solva-Wagna aufzeigen. Im Ballungsraum um

Iuvavum-Salzburg ist durchschnittlich alle 3 Kilometer mit einem Gehöft

zu rechnen. In all diesen Fällen wird das siedlungsgünstige Land auf

Terrassen bzw. Hochebenen erschlossen. Neben dieser auf Ballungsgebiete

konzentrierten Verteilung sind zudem die Nachweise von Villen an

Seeufern ein übliches Phänomen in Noricum. Bemerkenswert ist die

geringe Erschließung des unmittelbaren Limeshinterlands durch Villen.

Bezeichnend hierfür ist beispielsweise die Situation im Tullnerfeld, wo

in der heute intensiv landwirtschaftlich genutzten Ebene der Limeszone

keine Nachweise von Gutshöfen vorliegen, jedoch im hügeligen Hinterland

eine Reihe von Villen dokumentiert ist.

Entsprechend dem

bislang bekannten Verteilungsmuster der römischen Villen in Noricum

lässt sich feststellen, dass die Nähe zu den Hauptverkehrsrouten nicht

das bestimmende Kriterium bei der Standortwahl ist. Dies zeigt sich am

deutlichsten anhand der Fundplätze an der Straße Iuvavum-Ovilavis, wo

die Mehrzahl der Villen abseits des Straßenkörpers situiert ist. Von

Bedeutung bei der Anlage der Gehöfte ist häufig die Nähe zu den

städtischen Zentren. Der Cluster im Umland von Iuvavum-Salzburg ist

hierfür der beste Beleg, Ähnliches lässt sich auch für Ovilavis-Wels,

Virunum-Zollfeld und Flavia Solva-Wagna aufzeigen. Im Ballungsraum um

Iuvavum-Salzburg ist durchschnittlich alle 3 Kilometer mit einem Gehöft

zu rechnen. In all diesen Fällen wird das siedlungsgünstige Land auf

Terrassen bzw. Hochebenen erschlossen. Neben dieser auf Ballungsgebiete

konzentrierten Verteilung sind zudem die Nachweise von Villen an

Seeufern ein übliches Phänomen in Noricum. Bemerkenswert ist die

geringe Erschließung des unmittelbaren Limeshinterlands durch Villen.

Bezeichnend hierfür ist beispielsweise die Situation im Tullnerfeld, wo

in der heute intensiv landwirtschaftlich genutzten Ebene der Limeszone

keine Nachweise von Gutshöfen vorliegen, jedoch im hügeligen Hinterland

eine Reihe von Villen dokumentiert ist.

b) Zeitpunkt der Entstehung

Die Anfangsdatierungen der Villen sind durchwegs nicht eruierbar. Für Loig/Wals ist eine Nutzung des Villenareals ab der Mitte des 1. Jh. n. Chr. anzunehmen, Funde die noch in das 1. Jh. n. Chr. reichen sind darüber hinaus beispielsweise in Altheim-Simetsberg, Salzburg-Liefering, Salzburg-Morzg, Hallwang und Berndorf vorhanden. Der Bauboom setzt im großen Maßstab jedenfalls nicht vor dem 2. Jh. n. Chr. ein. Der Ausbau zu großräumigen Anlagen mit Mosaikdekor wie beispielsweise Loig/Wals und Graz-Thalerhof erfolgt im Verlauf der ersten Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.

a) Produktion

Metall: Nahe den Erzabbau- und Erzverhüttungsplätzen im zentralen Südnoricum (Mösel) befindet sich ein hypokaustiertes Gebäude, welche auf Schlackeplanien bzw. neben Eisenschlackenhalden errichtet ist. Die Eisenverarbeitung ist darüber hinaus für eine Reihe von Villen in Nordnoricum belegt, beispielsweise Breitenschützing, Goldegg, Steindorf, Marzoll.

| Keramik: Im Areal zweier Villen in Nordnoricum ist die Produktion von Gefäßkeramik und Ziegeln befundet: Oberschauersberg, Loig/Wals (Siezenheim). Aus Loig/Wals liegen gestempelte Ziegel aus privater Produktion des L(ucius) VA(lerius) S(abinus bzw. -ianus) vor, diese wurden rund 1 km südöstlich des Gutshofs im Umkreis zweier Brennöfen sowie eines Trockenraums gefunden. In Salzburg-Liefering ist die Herstellung von Ziegeln gesichert, jene von Gefäßkeramik zu vermuten. Der Brennofen wurde an der Umfassungsmauer des Streubauhofs errichtet. Eine weitere Ziegelproduktion könnte sich bei einem Gutshof in Puch bei Hallein, Nordnoricum, befinden. Der Cluster von Ziegelproduktionsstätten im Umland von Iuvavum-Salzburg (Loig/Wals, Salzburg-Liefering, Puch bei Hallein) verdeutlicht den Bauboom in diesem Ballungsraum mit zahlreichen Villenstandorten. | Salzburg-Liefering,

Ziegelbrennofen |

|

Textil: Webgewichte als Hinweise auf die Stoffherstellung sind bislang nur in wenigen Fällen aus Villenfundplätzen vorgelegt: z.B. Salzburg-Liefering, Nordnoricum, und Grafendorf, Südnoricum.

Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte: Die lokale Verarbeitung von Getreide wird durch Handmühlen angezeigt, so z.B. in Hörndl und Köstendorf (Tannham), Nordnoricum. Die Lagerung von großen Mengen landwirtschaftlicher Produkte in hallenartigen Bauten ist bislang nur in zwei Villen zu belegen: Loig/Wals und Breitenschützing, Nordnoricum.

b) Datierung

| Der ältere Bauzustand des Getreidespeichers von Loig/Wals wird in das 2. Jh. n. Chr. datiert. Die Gesamtfläche beträgt 555 m² (14,8 × 37,5 m); die Holzkonstruktion der Innenaufteilung wird in einem jüngeren Bauabschnitt durch Steinmauern ersetzt. | |

|

Loig

|

|

Konkrete Hinweise auf mögliche Villenbesitzer liefern die Weihealtäre, welche in den Badetrakten der Gutshöfe von Kellau-Kuchl und Kemeting gefunden wurden.

Kellau-Kuchl: L. Pomp(---) Aquilinus Potens |

|

| Kemeting, Fundort des Weihealtars von L. Vedius Optatus (rot) |

Eine direkte Abfolge spätkeltischer und frührömischer

landwirtschaftlich orientierter Siedlungsformen ist nicht zu belegen,

auch wenn an mehreren römischen Villen-Standplätzen eine vorrömische

späteisenzeitliche Nutzung nachzuweisen ist. Die lokalen Traditionen

der Bauformen spiegeln sich in der zentralen Bedeutung des

quadratischen Kernraums (z.B. Hohenstein, Bachloh/Bad Wimsbach,

Marzoll) und des überdachten Umgangs (Loig/Wals, Altheim-Simetsberg,

Bachloh/Bad Wimsbach) wider.

Die größte Dichte der Vorkommen von Streubauhöfen ist im Umland des

städtischen Zentrums Iuvavum-Salzburg festzustellen, also in jenem

Landstrich, in dem zahlreiche Hinweise auf späteisenzeitliche

Viereckschanzen vorliegen. Für die Streubauhöfe der römischen Zeit

lässt sich eine stetige Steigerung der Grundstücksmaße annehmen,

jedenfalls ist für jene Anlagen mit lokalen Traditionen wie

beispielsweise Hohenstein (4066 m²) oder Bad Wimsbach (8550 m²) eine

geringere Größe dokumentierbar als bei jüngeren Anlagen, deren

Haupthaus überregionalen römischen Vorbildern verpflichtet ist, z.B.

Bohova (9466 m²), Šmarje pri Jelsah (45000 m²).

Großproduktionen mit eigenständigen Keramik- und Ziegelherstellungen

(v.a. im Umland von Iuvavum-Salzburg) sowie mit umfangreichen

Lagerhallen (Loig/Wals) bilden die Ausnahme. Auch ist die prunkvolle

Ausstattung mit Wandmalerei oder Mosaiken bis zum Beginn des 3. Jhs. n.

Chr. vergleichsweise selten

nachzuweisen. Bei den Besitzern der Villen handelt es sich um Bürger,

deren Namen auch häufiger in der Region aufscheinen können; so ist L.

Vedius Optatus in Kemeting und Rotthof überliefert.

(H. Sedlmayer)